Результаты комплексного изучения пластовых флюидов третичных отложений Ферганы

Х.А. РАБИНОВИЧ

В результате комплексного изучения некоторых физико-химических констант системы вода-газ-нефть-порода был выявлен ряд закономерностей, указывающих на тесную взаимосвязь перечисленных компонентов.

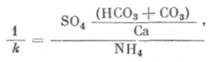

Ранее уже отмечалось, что тяжелые нефти контактируют с водами, в которых количество кислородсодержащих продуктов, таких как SO4'', НСО3', СО3'', СО2, NO2', нафтеновые кислоты и др., высокое [4-6]. Легкие нефти связаны с водами, содержащими продукты восстановительной обстановки: NH4, H2S (свободный), тяжелые углеводороды. Особенно показательны в составе вод величины соотношений отдельных ионов (в эквивалентных количествах)

![]()

и частное от их деления

![]()

названное нами показателем К.

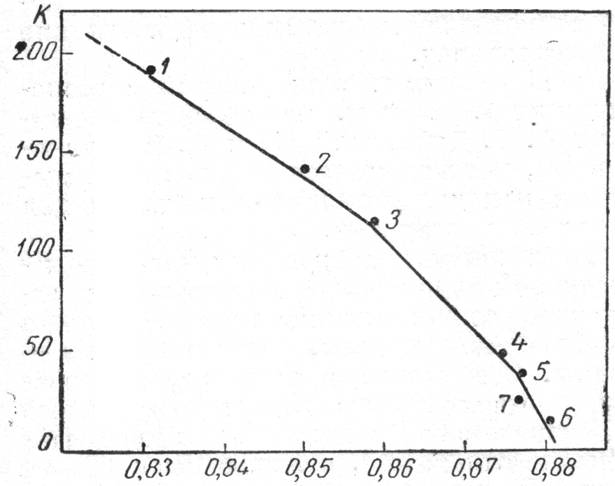

Показатель К в контурных водах независимо от глубины залегания пластов и их стратиграфического возраста обратно пропорционален удельному весу нефтей (рис. 1).

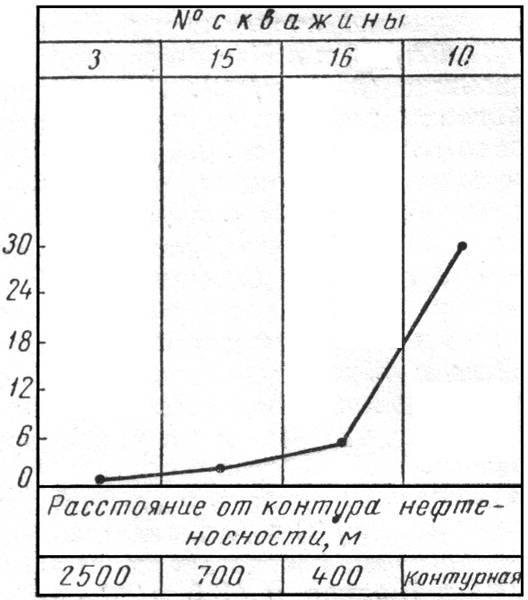

За контуром нефтеносности в водах накапливаются продукты окисления, поэтому К здесь резко уменьшается (рис. 2, табл. 1).

Таким образом, сопоставление состава вод, контактирующих с легкими и тяжелыми нефтями, а также сравнение вод, залегающих вблизи контура нефтеносности и в законтурной зоне, показывают, что их состав меняется одинаково в направлении накопления окисленных продуктов; иначе говоря, разрушение углеводородов нефти проходит через стадию их окисления и утяжеления.

Подобные данные были получены и для некоторых других месторождений.

Чем же объясняется наглядность в изменениях показателя К?

Известно, что с

уменьшением динамики вод увеличивается их метаморфизация, т. е. в водах

возрастает количество ионов кальция и вместе с тем снижается содержание

щелочных продуктов. Поэтому показатель![]() уменьшается с уменьшением общей застойности водного

режима. С увеличением застойности водного режима обычно возрастает содержание в

водах ионов аммония и уменьшается содержание

ионов SO4''.

Следовательно, показатель

уменьшается с уменьшением общей застойности водного

режима. С увеличением застойности водного режима обычно возрастает содержание в

водах ионов аммония и уменьшается содержание

ионов SO4''.

Следовательно, показатель ![]() в указанных условиях будет увеличиваться.

в указанных условиях будет увеличиваться.

Таким образом, интенсивность восстановления нефти по показателю К согласуется с формулой окисления нефти по А.А. Карцеву [1]:

![]()

где MSO4 - содержание сульфатов в водах; V - скорость движения вод; Q - размер нефтяной залежи; k0 - коэффициент, зависящий от свойств нефти.

Если представить окисление нефти по нашим показателям, то получится:

Причем отношение![]() , как уже отмечалось,

увеличивается со скоростью движения вод (V), а содержание ионов аммония в основном возрастает в

зависимости от мощности нефтяных залежей.

, как уже отмечалось,

увеличивается со скоростью движения вод (V), а содержание ионов аммония в основном возрастает в

зависимости от мощности нефтяных залежей.

Преимущество этой формулы заключается в том, что все ионы и значения показателя К выражаются числовыми единицами, наглядно иллюстрирующими указанные выше положения; между тем у А.А. Карцева не все показатели можно выразить числовыми единицами, и его формула по существу ценна только с теоретической точки зрения.

Вторая особенность состава вод и нефтей, залегающих в третичных отложениях Ферганы, - накопление в них сероводорода в карбонатных коллекторах. До сих пор генезис сероводорода пластовых флюидов не ясен. Многие исследователи связывают его накопление с биохимическими процессами восстановления сульфат-ионов вод, причем предполагается, что эти процессы протекают при определенной оптимальной температуре (40-55 °С) и сравнительно невысокой солености воды (меньше 180 г/л) [2].

Однако в нефтегазоносных пластах Ферганской депрессии сероводород в водах обнаруживается при разных условиях: при малой минерализации вод (до 10 г/л Чонгара, Чемион, Ак-Сарай) и при высокой (более 180 г/л Палванташ, Хартум), а также при различных пластовых температурах (40-85° С).

Кроме того, наблюдалось, что нефти, контактирующие с водами, содержащими много сероводорода, более легкие, чем нефти, контактирующие с водами без сероводорода. Причем процент серы в нефтях в первом случае меняется незначительно (табл. 2).

Присутствие сероводорода на больших глубинах в концентрированных рассолах при высокой температуре, не благоприятной для жизнедеятельности современных форм десульфатизирующих бактерий, дает основание предположить, что сероводород образовался в древнее геологическое время - в период формирования и дальнейшей аккумуляции жидких углеводородов. В связи с чем он как резкий восстановитель способствовал образованию более легких нефтей.

Сохранность сероводорода и его соединений в палеогеновых отложениях глубоких горизонтов возможна при условии почти полного отсутствия движения вод и глубокой восстановленности среды.

Вместе с тем в Ферганской депрессии, как и в других районах, имеются тяжелые окисленные нефти, которым в некоторых случаях сопутствуют сероводородные воды (Шорсу IV, Чемион).

В этом случае для вод характерна высокая общая щелочность, а в некоторых коллекторах присутствие элементарной серы. При наличии в породах высоких количеств элементарной серы нефти бывают тяжелые и сернистые, что видно на примере месторождения Шорсу IV, из IV и VII горизонтов которого добывается аморфная сера (см. табл. 3). На остальных площадях сера в породах отсутствует.

Таким образом, на основании данных, приведенных в табл. 3, можно уверенно считать, что на всех указанных площадях, где эксплуатируется тяжелая нефть, происходили вторичные окислительные процессы, в результате которых в контурных водах накапливались щелочные продукты, а в породах при определенных условиях выпадала элементарная сера и в результате нефть осернялась.

Изменения в содержании сульфат-ионов в водах Ферганы подтверждены также теми же закономерностями, которые были установлены для многих районов [2, 3 и др.].

Как показывают результаты исследования пород продуктивных горизонтов, нахождение гипсов и ангидритов в породах сопровождается повышением содержания ионов SО4 в воде. Так, в водах VIII пласта

Ферганской депрессии, сложенного,. как правило, известняками и доломитами с прослоями гипсов и ангидритов, содержание ионов SО4 повышенное, причем количество серы в нефтях этого пласта остается невысоким (до 1%).

Резкое уменьшение ионов SО4 в водах IV пласта, сложенного песчаником, сопровождается накоплением в породах значительных количеств пирита (FeS2), которое увеличивается в зоне нефтеносности и уменьшается вне ее (табл. 4).

Можно предположить, что резкое уменьшение ионов SO4 в водах при контактировании их с нефтью связано с процессами десульфатизации вод. Образующийся при этом сероводород шел на восстановление окислов железа, содержащихся в породах [1, 3]. Однако, как отмечалось ранее, этот процесс протекал в древнее геологическое время, а сейчас в гидрогеологически закрытых структурах не наблюдается, иначе сероводород, связав и восстановив все железо, находящееся в породах, стал бы накапливаться в водах.

Накопление карбонатов щелочных земель в пластовых водах обычно связано с гидрогеологической раскрытостью структуры, причем пористость и проницаемость коллекторов в некоторых случаях резко повышаются. По-видимому, здесь имеют место вторичные процессы разрушения цемента терригенных пород, вследствие накопления углекислоты, повышающей растворимость карбонатов (табл. 5).

ЛИТЕРАТУРА

1. Карцев А. А. О причинах закономерностей распределения свойств нефтей в месторождениях Апшеронского полуострова. Нефт. хоз., № 9, 1951.

2. Козлов А. Л. Проблема геохимии природных газов. Гостоптехиздат, 1950.

3. Сулин В. А. Гидрогеология нефтяных месторождений. Гостоптехиздат, 1948.

4. Равикович X.А. Новые гидрохимические нефтепоисковые показатели. Азерб. нефт. хоз., № 2, 1957.

5. Равикович X.А. О взаимосвязи между составом пластовых вод и нефтей. Бюлл. научно-технической информации, № 1, Ташкент, 1959.

6. Равикович X.А. Вопросы подземного окисления углеводородов. Геология нефти и газа, 1960, № 1.

Среднеазиатский филиал ВНИИгаза

Таблица 1 Сопоставление основных показателей в контурных водах и удельного веса нефтей III пласта площади Южный Аламышик

|

Участок |

Количество проб |

Сумма солей в водах, г/кг |

|

|

К |

Удельный вес нефти |

|

Западный (воды контурные) |

8 |

83 |

0,47 |

0,0035 |

135 |

0,842 |

|

Северо-восточный (воды законтурные) |

10 |

84 |

0,038 |

0.0055 |

7 |

0,885 |

Таблица 2 Зависимость между удельным весом нефтей, содержанием в них серы и наличием в водах сероводорода

|

Место отбора пробы |

№ скважины |

Пласт |

Глубина отбора, м |

Содержание H2S, мг/л |

Удельный вес нефти |

Содержание серы в нефти, % |

|

Андижан (западный блок) |

36 |

V |

710 |

440 |

0,836 |

0,30 |

|

То же |

61 |

V |

776 |

1371 |

0,820 |

0,48 |

|

Андижан (восточный блок) |

102 |

V |

827 |

Нет |

0,869 |

0,28 |

|

Андижан (западный блок) |

70 |

VII |

790 |

467 |

0,834 |

0,35 |

|

То же |

69 |

VII |

735 |

Нет |

0,863 |

- |

|

Северный Сох |

19 |

VIII |

1525 |

1122 |

0,846 |

0,65 |

|

То же |

10 |

VIII |

1483 |

Нет |

0,865 |

0,24 |

Таблица 3 Сопоставление общей щелочности и сероводорода в контурных водах с удельным весом и сернистостью нефтей

|

Место отбора пробы |

№ скважины |

Пласт |

Содержание |

|||

|

в воде |

в нефти |

|||||

|

Н2S, мг/л |

Общая щелочность, мг-экв/кг |

удельный вес |

серы, % |

|||

|

Андижан |

61 |

V |

1371 |

2,5 |

0,820 |

0,48 |

|

То же |

70 |

VII |

467 |

0,9 |

0,834 |

0,35 |

|

Палванташ |

234 |

VIII |

329 |

0,2 |

0,834 |

0,18 |

|

Шорсу IV |

1 |

IV |

12 |

12,1 |

0,903 |

1,07 |

|

То же |

15 |

VII |

742 |

14,4 |

0,884 |

1,17 |

|

|

56 |

II |

- |

3,1 |

0,855 |

0,36 |

|

Чонгара |

11 |

IV |

- |

30,6 |

0,863 |

0,18 |

|

Чемион |

75 |

V |

221 |

16,0 |

0,867 |

0,10 |

Таблица 4 Содержание пирита и SO3 в породах IV пласта на площади Северный Сох

|

скважины |

Интервал отбора, м |

Результаты испытания пласта |

Содержание, % |

|

|

SO3 |

FeS2 |

|||

|

12 |

1337-1339 |

Нефть безводная |

0,20 |

89,4 |

|

31 |

1462-1466 |

Нефть с водой |

0,10 |

30,2 |

|

2 |

1353-1357 |

Законтурная вода |

Не определялось |

4,8 |

Таблица 5 Сопоставление содержания НСО3' ионов в воде с общей пористостью коллекторов (пласт VII)

|

Место отбора образцов воды и породы |

Глубина, м |

НСO3, мг-экв/кг |

Общая пористость, % |

|

Южный Аламышик |

540 |

1,4 |

14 |

|

Палванташ |

720 |

0,8 |

5 |

|

Гальча |

560 |

16 |

23 |

Рис. 1. Кривая изменения удельного веса нефтей в зависимости от величины К в подземных водах.

Площади: 1 -Хартум, VIII пласт, скв. 1; 2 - В. Ауваль, V пласт, скв. 22; 3 - Ханкыз; VIIIa пласт, скв. 2; 4-Ханкыз, VIIa пласт, скв. 4; 5 -то же, II пласт, скв. 2; 6 -В. Ауваль, VIII пласт, скв. 23; 7 -то же, скв. 22.

Рис. 2. Изменение показателя К в зависимости от расстояния от контура нефтеносности в водах VIII пласта месторождения Северный Сох.