ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ ГАЗА

(На примере Майкопского месторождения)

Г. А. Алексин, С. И. Горлов, А. И. Дьяконов

В пределах Адыгейской зоны нефтегазонакопления Майкопское месторождение является пока единственным газоконденсатным месторождением. Оно приурочено к бра-хиантиклииальной складке, выявленной в 1939 г. электроразведкой. Промышленный газ со значительным содержанием конденсата (до 80см3/м3) был получен в 1957 г. из нижнемеловых отложений, которые оказались газонасыщенными в интервале 2500-2800 м. В 1961 г. в скв. 20, расположенной в сводовой части структуры, из интервала 3213- 3227 м (нижняя юра) был получен газ с дебитом около 20000 м3/сутки через 11-миллиметровый штуцер.

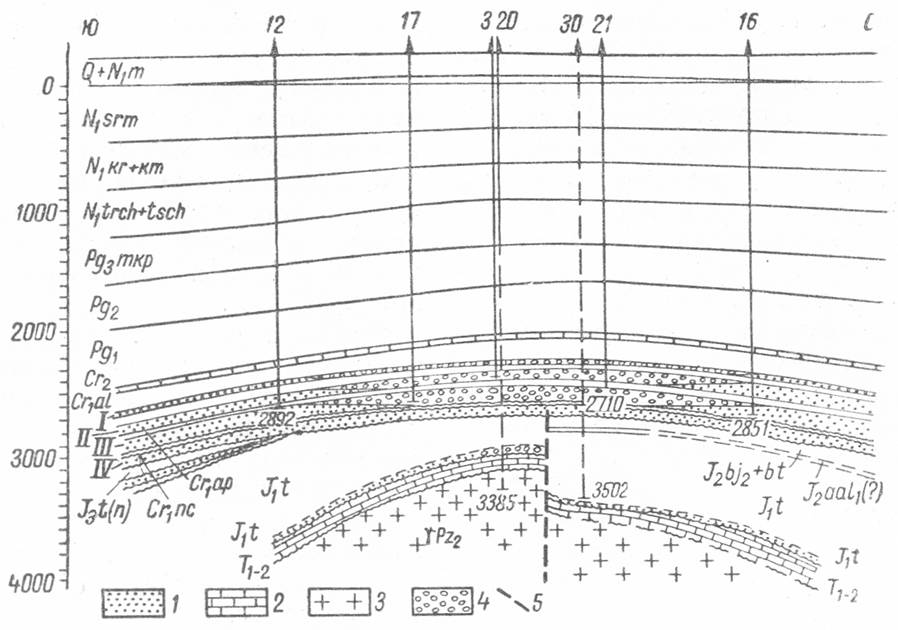

Майкопская складка сложена осадочной толщей мезо-кайнозоя, а также кристаллическими породами фундамента верхнего палеозоя (рис. 1). Наиболее древними являются отложения, пройденные в скв. 20 в интервале 3230-3325м и представленные толщей серых алевритистых известняков с прослоями известковистых аргиллитов среднего (?) и нижнего триаса. Морские карбонатные осадки триаса залегают с размывом на коре выветривания розовых двуслюдяных гранитов верхнего палеозоя.

Выше трансгрессивно залегают отложения нижней и частично средней юры мощностью от 275 (скв. 20) до 512 м (скв. 30), выраженные аргиллитами с редкими прослойками алевролитов. В основании разреза в скв. 20 (3210-3230 м) отмечается пачка базальных песчаников и конгломератов, из которых получен промышленный приток газа.

Отложения нижнего мела мощностью около 650 м представлены чередованием песчаников, алевролитов и глин, с преобладанием первых. В основании нижнемеловой серии отмечается толща верхнеготеривских(?) водоносных песчаников мощностью от 115 (скв. 20) до 141 м (скв. 30). На них с размывом ложатся песчано-глинистые осадки апта и альба.

На нижнемеловых отложениях трансгрессивно залегают серые глинистые известняки Маастрихта мощностью от 6 до 34 м. Верхнемеловые образования с размывом перекрыты мощной толщей песчано-глинистых и глинистых отложений палеогенового и неогенового возраста общей мощностью около 2300-2400 м.

Брахиантиклинальная складка расположена в северной части Адыгейского структурного выступа и характеризуется широтным простиранием. Строение складки асимметричное: южное крыло более крутое, чем северное. Брахиантиклиналь несколько выполаживается с переходом к более молодым отложениям: по аптским породам угол падения северного крыла 4°, а южного 7°, по палеогену соответственно 2 и 3°; по сармату складка становится симметричной с углами падения 1-1,5°. По данным скв. 20 и 30 Майкопская брахиантиклиналь, вероятно, осложнена в центральной части продольным взбросом, по которому известняки триаса контактируют с аргиллитами нижней юры. Амплитуда взброса достигает 470 м.

Промышленные скопления газа сосредоточены в песчано-алевролитовых пластах альба (I горизонт) и апта (II и III горизонты). Выделяется также продуктивный горизонт 1а альбского возраста, гипсометрически расположенный на несколько метров ниже I горизонта и имеющий относительно небольшое распространение. Залежи пластовые, сводовые, окруженные напорными пластовыми водами. Продуктивные пачки I и II горизонтов газонасыщены в сводовой части до подошвы; залежь III горизонта, которая подстилается водоносным IV горизонтом песчаников верхнего готерива, является «плавающей». Газо-водяные контакты практически горизонтальны. Подобный тип залежей широко распространен на территории Предкавказья [1, 3, 5] и является благоприятным для описанной ниже методики определения времени формирования газовых месторождений.

Для определения времени формирования залежей I, II и III горизонтов принимается положение, при котором наиболее ранний возможный возраст поступления первых порций газа контролируется временем образования ловушки, способной прервать миграцию газа и аккумулировать его. За возраст ловушки принимается возраст образования флюидонепроницаемой покрышки, изогнутой в складку, которая своей экранирующей способностью обусловливает аккумуляцию флюидов в природном резервуаре.

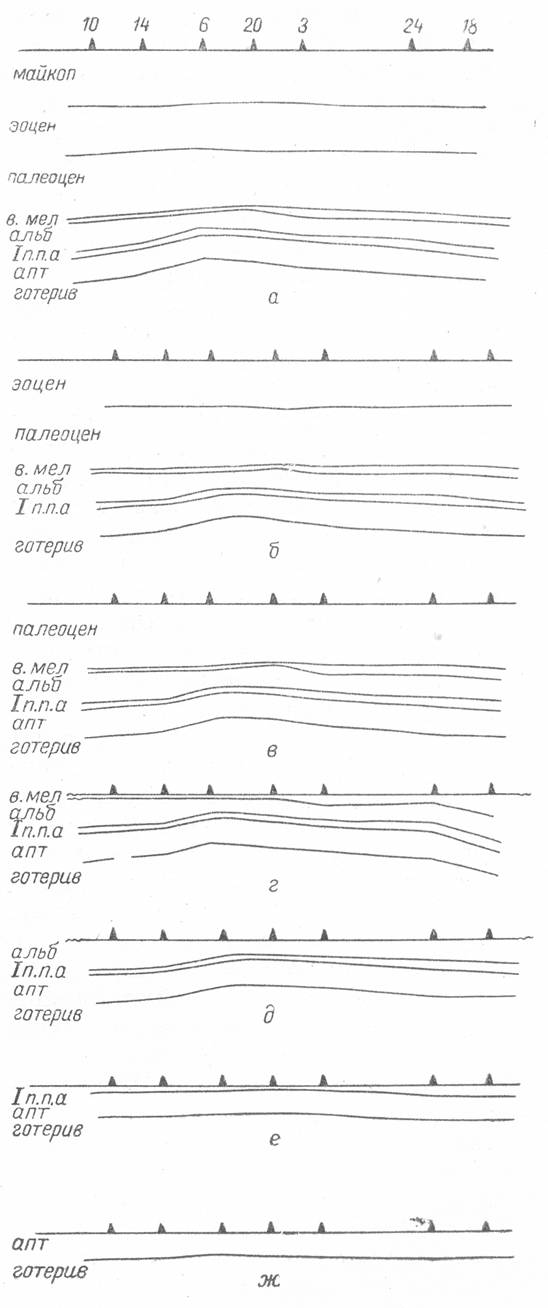

Анализ серии палеоструктурных профилей, построенных вдоль современной оси складки (рис. 2), позволяет сделать вывод о том, что складка в основном образовалась в нижнемеловое время. Она начала формироваться еще в юрское время в эпоху киммерийской складчатости.

Процесс складкообразования был наиболее активным в предкелловейское (адыгейская фаза) и предтитонское (андийская фаза) время. В нижнемеловой период складка испытывает интенсивный рост перед готеривом и аптом. В аптский век рост складки не отмечался, но в альбе вновь проявились положительные движения. Несколько замедленными положительные движения были в верхнемеловое время, а к концу его они снова активизировались. Из анализа мощностей верхнемеловых отложений следует, что наиболее интенсивному размыву предпалеогеновой трансгрессией подвергалась сводовая и западная части складки. Дальнейший рост структуры в палеогене и неогене постепенно замедляется; к предтарханскому времени складка приобретает в основном современное строение. Некоторый рост складки и активизация разрыва отмечались в плиоцене и антропогене, что подтверждается анализом мощностей четвертичных отложений.

На основании изложенного выше можно предположить поступление первых порций газа в нижнемеловые коллекторы в предверхнемеловое время, когда в результате складчатых процессов эти коллекторы уже были собраны в антиклинальную складку. Для определения наиболее раннего времени формирования залежи мы применяем закон Бойля-Мариотта с необходимыми в этом случае поправками, имея в виду современное количество газа в ней. Предположим, что количество мигрирующего газа оказалось достаточным, чтобы при образовании залежи заполнить ловушку полностью до гидрозамка. Вместе с тем все возможные потери газа залежи, связанные с растворением в пластовых водах, диффузией, утечкой за гидрозамок и с другими явлениями, не могут повлиять на конечный вывод о наиболее раннем возрасте залежи. Это следует из того, что при любом процессе, связанном с утечкой газа, первоначальное его количество было большим, чем в настоящее время и, следовательно, время образования залежи не может быть более ранним. Изменениями пористости коллектора в зависимости от мощности лежащих выше отложений и возможным изменением геотермического градиента во времени пренебрегаем, ввиду их незначительного влияния на расчеты. К числу поправок относятся следующие.

1.

Температурная

поправка (f),которая находится из соотношения

![]()

где t1 - пластовая температура, отнесенная к газо-водяному

контакту соответствующей залежи; t0 - пластовая температура во время завершения

образования залежи (для ее нахождения используется величина геотермического градиента).

2. Коэффициенты сжимаемости для реальных газов: z0 - для залежи во время ее образования и z1 - для современной залежи. Коэффициенты сжимаемости находят при помощи соответствующих графиков Броуна, используя псевдокритические температуру и давление.

3. Поправка на уплотнение (w) очень важна, так как породы по мере их захоронения обладают способностью значительно уплотняться под влиянием давления лежащих выше образований. С учетом поправки на уплотнение осадков мы получим более правильный ранний возраст полного накопления данных количеств газа в залежи. Эта поправка выражается через коэффициент уменьшения мощности, рассчитанный на основании исследований Дж.М. Уэллера [7] с некоторыми дополнениями и поправками. Коэффициент уменьшения мощности для данного разреза принят 0,85.

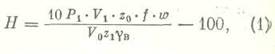

После введения всех необходимых поправок формула для определения минимальной глубины, при которой залежь полностью сформировалась, будет иметь следующий вид:

где Р1 - современное пластовое давление, отнесенное к уровню газо-водяного контакта залежи (атм); V1 - объем норового пространства резервуара, занятого газом при P1 (км3), рассчитывается по формуле V1 = Sз*hз*mэф, где Sз - площадь газовой залежи (км2); hз - средневзвешенная эффективная мощность коллектора, содержащего газ (км); mэф - эффективная пористость, определенная из произведения открытой пористости на коэффициент газонасыщения; Vo - объем порового пространства ловушки (км3) рассчитывается аналогично V1 и соответствует объему залежи при Р0; Р0 - пластовое давление (am), при котором залежь образовалась, рассчитывается из соотношения Р0 = Р1*V1/V0, с учетом поправок f, z0, z1; gв - средневзвешенный по разрезу удельный вес пластовой воды, принимается равным 1,015 г/см3.

На основании геологических данных предполагается, что при образовании залежи существовал бассейн глубиной около 100 м.

Параметры ловушек и залежей I, II и III горизонтов, необходимые для расчетов по формуле (1), приводятся в таблице; для определения некоторых параметров использованы данные по подсчету запасов исследуемого месторождения [6].

Подставляя полученные параметры и поправки в формулу (1), получим глубины образования залежей: для I горизонта 908; для II 843 и для III горизонта 200 м.

Для определения времени формирования залежей отложим полученные величины глубин вверх по стратиграфическому разрезу от плоскостей гидрозамков ловушек соответствующих залежей. Тогда получим: для залежи I горизонта - верхний эоцен; для залежи II горизонта - средний эоцен и для залежи III горизонта - альб. Возрастные характеристики залежей указывают на то, что формирование любой из них в случае заполнения газом соответствующей ловушки до гидрозамка происходило не раньше найденного для каждой из них геологического времени. Для конечного вывода о наиболее раннем времени формирования Майкопского месторождения более вероятно и обоснованно предположение об относительно одновременном образовании всех залежей, составляющих месторождение. Исходя из того, что наиболее ранним (по отношению к современному этапу) с точки зрения поступления последних порций газа является I горизонт, возраст связанной с ним залежи принимается для характеристики времени формирования всего месторождения. Таким образом, Майкопское месторождение могло сформироваться не раньше, а лишь позднее верхнеэоценового времени. Полученные представления о времени формирования Майкопского месторождения не противоречат ранее проведенным исследованиям (4) (2). Из изложенного следует вывод, что газ залежей II и III горизонтов никогда не мог заполнить соответствующие ловушки до гидрозамков полностью. Интенсивные тектонические движения альпийского цикла на территории северо-западного Предкавказья в палеогеновый период, сопровождавшиеся коренной перестройкой структурных планов и развитием региональных наклонов, благоприятствовали эффективной миграции флюидов, что подтверждает правильность полученных выводов о времени формирования исследуемого месторождения.

Полученные данные о скоплениях нефти и газа позволяют конкретизировать и целенаправить палеогеологические исследования, приурочив их к эпохам нефтегазонакопления. Кроме того, появляется возможность изучать одновозрастные залежи, что имеет особенно большое значение, т. к. позволяет более уверенно выявить закономерности размещения залежей не только в пространстве, но и во времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексин Г.А. Условия залегания газа на Петровско-Благодарненском месторождении. Нов. нефт. и газ. техн., сер. геология, № 9, 1961.

2. Горлов С.И., Дьяконов А.И.Анализ закономерностей размещения н условий формирования нефтяных и газовых залежей Восточной Кубани. Фонды Краснодарского фил. ВНИИ, 1962.

3. Еременко Н.А. Геология нефти и газа. Гостоптехиздат, 1961.

4. Бурштар М.С., Машков И.В., Чернобров Б.С. Условия формирования месторождений Ейско-Березанского района. Труды ВНИГНИ, вып. 34, 1961.

5. Коротков С.Т., Бурлин Ю.К., Пустильников М.Р., Шарданов А.Н. и Xакимов М.Ю. О закономерностях в распространении известных и возможных скоплений нефти и газа в Западном Предкавказье. Тематический научно-технический сборник, серия Геология, ГосИНТИ, 1961.

6. Дворкин З.П. Подсчет запасов газа и конденсата по Майкопскому месторождению, Фонды Краснодарнефтегазразведка, 1961.

7. Уэллер Д.М. Уплотнение осадков. Сб. «Проблемы нефтяной геологии в освещении зарубежных ученых. Гостоптехиздат, 1961.

ВНИГНИ, КФ ВНИИ

|

Горизонты |

|

|

|

|

|

|

|

|

Р1 (атм) |

Р0 (атм) |

f |

z0 |

z1 |

Н(м) |

|

I |

0,078 |

0,126 |

31,37 |

0,031 |

0,078 |

0,126 |

60 |

0,059 |

258,3 |

120,3 |

0,91 |

0,90 |

0,93 |

908 |

|

II |

0,025 |

0,132 |

29,17 |

0,097 |

0,025 |

0,132 |

60 |

0,199 |

273,0 |

113,1 |

0,90 |

0,90 |

0,95 |

843 |

|

III |

0,046 |

0,144 |

40,07 |

0,268 |

0,204 |

0.144 |

60 |

1,770 |

295,0 |

34,5 |

0,86 |

0,87 |

0,96 |

200 |

Рис. 1. Геологический профиль через Майкопское месторождение

1 - песчаные горизонты; 2 - известняки; а - граниты; 4 - залежи газа; 5 - нарушения.

Рис. 2. Палеотектонические профили Майкопской складки.

Ко времени: а - предтарханскому; 6 - предолигоценовому; в - предэоценовому. г - предпалеоценовому, д - предверхнемеловому, е - к концу формирования I продуктивной пачки альба, ж - предальбскому.