Стадии накопления основной массы

углеводородов и критерии прогноза их фазового состояния (По

материалам Западного Предкавказья.)

П.К. ЛЯХОВИЧ (Союзтермнефть)

Прогноз нефтегазоносности недр и фазового состояния УВ

основывается на анализе условий образования и закономерностей размещения

залежей нефти и газа в различных районах. Важное значение при этом придается

глубине погружения нефте- и газоматеринских осадков, единству процессов нефте-

и газогенерирования и накопления УВ, времени образования и характеру развития

ловушек, дифференциальному улавливанию УВ и др. [1-7, 9-13].

В

настоящей статье рассматривается возможность раздельного прогноза на нефть и

газ площадей и объектов на основе выделения стадий накопления основной массы УВ

в постседиментационных ловушках и оценки палеоглубин проявления этих стадий.

Начало

образования постседиментационных ловушек в разрезе одного и того же

структурного яруса по времени близко и приурочено к началу дислокаций. Вместе с

тем оно происходит в условиях нахождения пластов на различных глубинах с

различным уровнем литогенеза осадков и разными термобарическими условиями для

образования УВ. Поэтому для выявления закономерностей накопления основной массы

УВ в постседиментационных ловушках необходимо анализировать современное

распространение залежей нефти и газа на палеогеологических разрезах, сформировавшихся

к началу образования ловушек каждого структурного яруса отдельно.

Наиболее

отчетливо искомые закономерности могут быть выявлены на примере отдельных

структурных ярусов, разрез которых регионально нефтегазоносен и содержит

многопластовые месторождения нефти и газа на ряде площадей, где пласты не

испытали инверсий, размывов и др. Одним из таких ярусов, рассматриваемых ниже,

является нижний структурный ярус на площадях южного борта Западно-Кубанского

прогиба, сложенного породами от нижнего Майкопа до свиты цице

включительно (В пределах разреза, изученного

бурением.). Нефтегазоносность здесь связана с отложениями эоцена и

палеоцена, разрез представлен чередующимися маломощными песчано-алевритовыми

(0,5-4 м) и глинистыми (0,5-3 м) пластами с характерной для терригенного флиша

региональной выдержанностью пластов и пачек. В разрезе эоцена и палеоцена здесь

выделено 13 продуктивных, горизонтов, содержащих на отдельных площадях в общей

сложности около 580 разобщенных между собой по разрезу залежей нефти и газа. В

их распределении наблюдается довольно пестрая картина. Так, с кумским

горизонтом связаны исключительно нефтяные залежи, располагающиеся на глубинах

от 800- до 4100 м, в горизонтах эоцена и палеоцена на сравнительно небольших

глубинах - от 1100 до 2300 м-выявлены газоконденсатные залежи и др.

Флишевый характер

разреза, одновременность формирования ловушек (рубеж нижнего и среднего

Майкопа), многопластовый характер месторождений нефти и газа и др. - все это

вместе взятое позволяет анализировать особенности распределения залежей нефти и

газа в зависимости от глубины погружения пластов к началу образования ловушек.

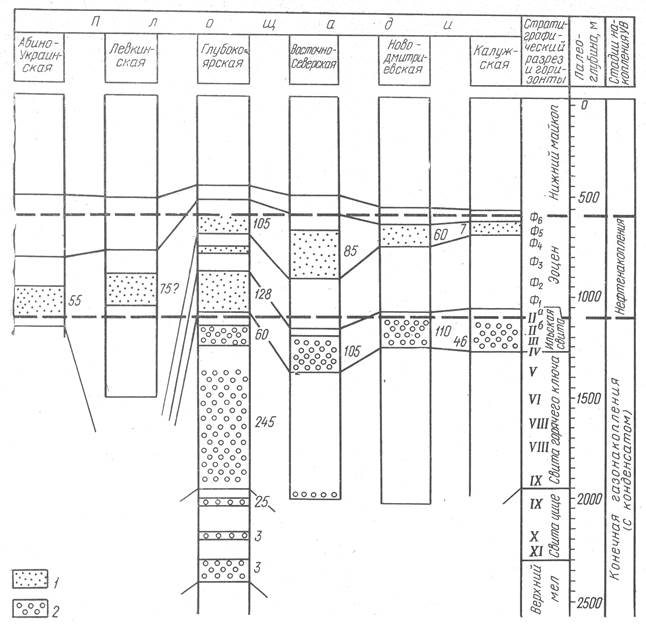

На рисунке показано

распределение залежей нефти и газа на предсреднемайкопских палеогеологических

разрезах нижнего структурного яруса южного борта Западно-Кубанского прогиба (При составлении предсреднемайкопских палеогеологических

разрезов мощности нижнего Майкопа и белоглинской свиты оценивались с

использованием материалов В.П. Пекло и С.Ф. Сидоренко.

Нижележащий разрез эоцена и палеоцена снят с каротажных диаграмм скважин,

расположенных в присводовых частях складок.).

Видно, что к началу образования ловушек одноименные свиты, горизонты и пласты

были погружены на различные глубины. В частности, кумский горизонт на

Глубокоярской площади залегал на глубине 525 м, а на Северо-Украинской - 925 м;

IX горизонт свиты горячего ключа наиболее глубоко был погружен на

Восточно-Северской площади - 2075 м и т. д. (табл. 1).

Однако, несмотря на различие глубин погружения свит, горизонтов и пластов

эоцена и палеоцена к началу дислокаций и образования ловушек в распределении

залежей нефти и газа на палеогеологических разрезах отчетливо наблюдается

следующая закономерность: все пласты-коллекторы в интервале палеоглубин от 600

до 1100 м независимо от стратиграфической принадлежности содержат залежи нефти;

общее количество таких «элементарных» залежей на Глубокоярской площади

составляет около 240. Далее в интервале палеоглубин от 1100 до 2400 м все

пласты-коллекторы, также независимо от возраста содержат газоконденсатные

залежи, общее количество их составляет около 340. В ряде скважин из отложений

палеоцена, залегающих в интервале, соответствующем палеоглубинам 1100-2000 м,

получены слабые кратковременные притоки воды с углеводородным газом или

отмечено отсутствие притока флюидов (скв. 300 Новодмитриевская и др.). Такой

результат объясняется снижением пористости и проницаемости коллекторов в

процессе их погружения и уплотнения [8].

Четкая граница,

наблюдаемая в распределении нефтяных и газоконденсатных залежей на

палеогеологических разрезах к началу образования постседиментационных ловушек,

свидетельствует о том, что породы, погрузившиеся к этому времени на глубины от

600 до 1100 м, генерировали преимущественно жидкие, а на глубинах более 1100 м -

газообразные УВ. Из этого, в свою очередь, вытекает, что породы, погрузившиеся

к началу образования ловушек на глубины от 600 до 1100 м, прошли верхнюю зону

газообразования, а погрузившиеся на глубины 1100-2400 м - верхнюю зону

газообразования и зону нефтеобразования (табл. 2).

Кроме того, наличие четкой границы между нефтяными и газоконденсатными залежами

на предсреднемайкопских палеогеологических разрезах (см. рисунок)

указывает на то, что поступление основной массы УВ, определяющей характер

залежи (нефть, газ с конденсатом), приурочено к началу дислокаций и образования

ловушек - в данном случае к предсреднемайкопской фазе складчатости.

Выявленные

палеогеологические закономерности распределения залежей нефти и газа (на

палеогеологических разрезах к началу образования ловушек) позволяют выделить,

стадии накопления основной массы УВ, определяющие характер залежи (газ, нефть,

газ с конденсатом), и установить палеоглубины проявления этих стадий (см. табл.

2) (Выделение стадий накопления основной массы УВ не означает,

что процессы генерации и аккумуляции УВ закончены, они могут продолжаться,

однако характер залежи (газ, нефть, газ с конденсатом) продолжающие поступать в

ловушку УВ уже не изменят.). Первая стадия - начальная

газонакопления (НСГН) - соответствует начальной стадии погружения осадков [8],

их диагенезу и верхней зоне газообразования [4]. НСГН проявляется в интервале

палеоглубин погружения горизонта к началу образования ловушек, не превышающих

600 м (см. табл. 2). Более точно

установить эту величину в данном случае не представляется возможным, так как в

интервале палеоглубин до 600 м рассматриваемого структурного яруса коллекторов

не содержится и НСГН не проявлялась. Однако указанный интервал палеоглубин

проявления НСГН подтверждается наличием залежей газа в верхнем структурном

ярусе, сложенном более молодыми осадками на других площадях - Ладожской,

Благовещенской и др. (табл. 3). Вторая стадия накопления основной массы УВ -

нефтенакопления (СНН) соответствует низам, начальной стадии погружения осадков,

стадии диагенеза пород и зоне нефтеобразования [4]. СНН проявляется в интервале

палеоглубин погружения горизонтов к началу формирования ловушек от 600 до 1100

м. Третья стадия накопления основной массы УВ - конечная газонакопления (КСГН) -

соответствует главной стадии погружения осадков [8.], подстадиям прото- и

мезокатагенеза пород и нижней зоне газообразования (см. табл. 2).

КСГН проявляется на палеоглубинах погружения горизонтов, более 1100 м и к

началу образования ловушек. Нижняя граница палеоглубин проявления КСГН

соответствует предельным или критическим глубинам сохранения кондиционных

значений пористости коллекторов (7 %), которые в зависимости от содержания

пелитовой фракции, по нашим данным, изменяются в пределах от 2500 да 5500 м. На

палеоглубинах погружения горизонта к началу образования ловушек, где кондиционные

значения пористости утрачиваются, накопления УВ не происходит; напротив,

вследствие трансформации емкостного пространства все флюиды, в том числе УВ,

перераспределяются из порового пространства в трещинные резервуары [8].

Следует подчеркнуть,

что указанные выше интервалы палеоглубин проявления выделенных стадий

накопления основной массы УВ различного фазового состояния подтверждаются

соответствующим характером залежей и в других структурных ярусах Западного

Предкавказья, сложенных более молодыми и более древними породами (см. табл.

3). По приводимым в этой таблице примерам, в частности залежам

нефти в майкопских отложениях, оценить начало образования ловушек и

палеоглубины погружения к этому времени горизонтов не представляется возможным.

Однако, учитывая линзовидное строение ловушек, их малый размер и отсутствие у

залежей законтурной области, возможность генерации нефти на глубинах менее 1000

м сомнений не вызывает.

Основные выводы,

которые вытекают из вышеизложенного, сводятся к следующему.

- Накопление основной массы УВ в

постседиментационных ловушках во времени

приурочено к началу образования ловушек.

2. Фазовое состояние УВ в залежи (газ, нефть, газ с конденсатом)

определяется палеоглубиной погружения нефте- и газоматеринских осадков к началу

образования ловушек. Эти выводы предлагается использовать в качестве критериев

прогноза фазового состояния УВ в ловушках.

Условия

для накопления УВ в конседиментационных ловушках по сравнению с

постседиментацнонными более благоприятны. Поэтому приводимые палеоглубины

проявления стадий накопления основной массы УВ в постседиментационных ловушках

могут быть использованы также для прогноза характера залежей в

конседиментационных структурах. Подтверждением этого служат залежи нефти в

отложениях чокрака и газа в карагане, сармате на структурах, осложненных

диапиризмом (Северо-Ахтырская, Северо-Крымская, Джигинская, Благовещенская и

др.). Для фазового состояния УВ в конседиментационных ловушках кроме глубин

погружения пород важное значение имеет характер контакта между пластами,

аккумулирующими УВ и подстилающими их генерирующими отложениями: при наличии

между ними регионального перерыва и несогласия следует ожидать газоконденсатные

залежи. Примером может служить базальный горизонт нижнего мела в Западном

Предкавказье, в котором, по данным И.П. Жабрева и др. [10], залежи образовались

за счет поступления УВ из подстилающих аргиллитов юры и триаса.

Выявленные

палеогеологические закономерности накопления основной массы УВ в ловушках

применительно к одному структурному ярусу не только объясняют современное

пространственное размещение залежей нефти и газа, но и наглядно подтверждают

вертикальную генетическую зональность УВ в осадочной толще, стадийность

процессов газо- и нефтеобразования и др. Однако нельзя не обратить внимание на

малые глубины, на которых проходила генерация нефти - от 600 до 1100 м в

рассматриваемом регионе. Эти данные хорошо согласуются с выводами В.В. Вебера

[4] о достаточности для образования нефти погружением пород на глубину от 600

до 1200 м. В то же время, согласно более распространенной точке зрения других

исследователей [2, 3, 5, 7, 9, 11-13], для образования нефти и проявления ГФН

необходимо погружение пород на значительно большую глубину. Мы не ставим себе

целью объяснить причины столь существенных расхождений, поскольку ответ на этот

вопрос могут дать лишь соответствующие исследования.

Отсутствие

в настоящее время исчерпывающих объяснений отмеченных расхождений не лишает

возможности рассматривать начало образования постседиментационных ловушек как

время накопления основной массы УВ, а палеоглубины погружения коллекторов к

началу образования ловушек - как критерий прогноза фазового состояния УВ;

использование выявленных палеогеологических закономерностей образования залежей

нефти и газа в совокупности с применяемыми для прогноза фазового состояния УВ

на площадях рассмотренного и других регионов будет способствовать дальнейшему

повышению геолого-экономической эффективности бурения на нефть и газ.

СПИСОК

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакиров А.А. Геологические

основы прогнозирования нефтегазоносности недр. М., Недра, 1973.

2. Вассоевич Н.Б.

Теория осадочно-миграционного происхождения нефти. - Изв. АН СССР. Сер. геол.,

1967, № 11, с. 135-156.

3. Вассоевич Н.Б.

Нефтематеринские свиты и принципы их диагностики. М., Наука, 1979.

4. Вебер В.В. Диагенетическая

стадия образования нефти и газа. М., Недра, 1978.

5. Главная фаза нефтеобразования / Н.Б. Вассоевич,

Ю.И. Корчагина, Н.В. Лопатин, В.В. Чернышев. - Вести. МГУ. Сер. геол., 1969, №

6, с. 3-27.

6. Генерация углеводородов в

процессе литогенеза осадков. - Труды ИГиГ. Новосибирск, 1976, вып. 330, с. 1-198.

7. Конторович А.Э., Трофимук А.А.

Литогенез и нефтегазообразование. Горючие ископаемые. Проблемы геологии и

геохимии нафтидов и битуминозных пород. Матер. XXV сес. Междунар. Геол. конгр.

М., Наука, 1976, с. 19-35.

8. Ляхович П.К. Механизм

преобразования териигенных поровых коллекторов в трещинные. - Геология нефти и газа, 1980, № 3, с. 39-44.

9. Неручев С.Г., Вассоевич Н.Б.,

Лопатин Н.В. О шкале катагенеза в связи с нефтегазообразованием. Горючие

ископаемые. Проблемы геологии и геохимии нафтидов и битуминозных пород. Матер.

XXV сес. Междунар. Геол. конгр. М., Наука, 1976, с. 47-62.

10. О закономерностях

размещения залежей нефти и газа в мезозойских отложениях Западного Предкавказья

/ В.Л. Егоян, И.П. Жабрев, В.С. Котов, К.О. Ростовцев. - Геология нефти и газа,

1962, № 8, с. 20-24.

11. Осадочно-миграционная

теория образования нефти и газа. М., Наука, 1978.

12. Соколов В.А. Процессы

образования и миграции нефти и газа. М., Недра, 1965.

13. Условия образования нефти и газа в осадочных

бассейнах. М., Наука, 1977.

Поступила

11/X 1981 г.