|

А. Н. СКОРОБОГАТЬКО (ИГиРГИ) |

Возможность образования гидратов углеводородных газов в верхней части осадочной толщи Каспийского моря

УДК 553.981.061.12/. 17(262.81)

Каспийское море характеризуется сложностью геологического строения и региональной нефтегазоносностью.

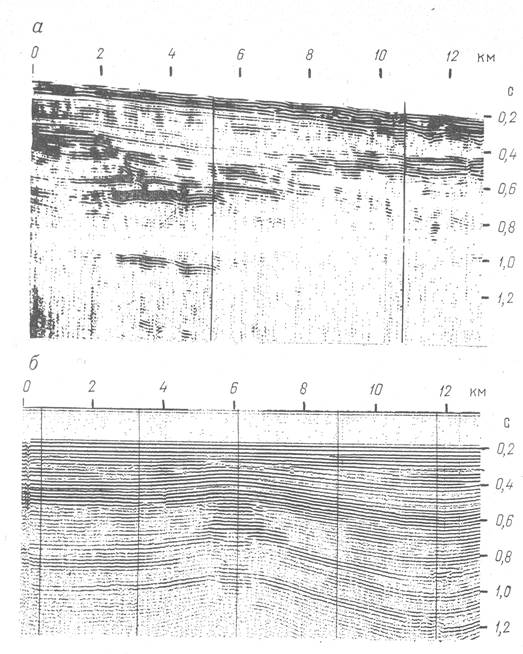

По материалам геоакустического профилирования в верхней части осадочного разреза Каспия отмечается специфическая запись газонасыщенных отложений и выделяются зоны с резким увеличением акустической жесткости по простиранию пласта (рис. 1). Подобное изменение акустической жесткости на лентах геоакустического профилирования отражается в виде так называемых «ярких» пятен и связывается с наличием скоплений углеводородных газов [12]. Наконец, при проведении поисково-разведочных работ в Южном Каспии на поднятии Везирова в осадках были обнаружены многочисленные матовые и желтовато-белые мелкокристаллические пластинчатые образования гидратов углеводородных газов размером до 5 см. На воздухе они интенсивно разлагались с выделением газа и воды, при этом на их поверхности наблюдалось подобие кипения. Образующийся газ легко загорался при поджигании. Поэтому при оценке перспектив нефтегазоносности Каспия необходимо учитывать и наличие в верхней части осадочной толщи глубоководных котловин Среднего и Южного Каспия гидратов углеводородных газов.

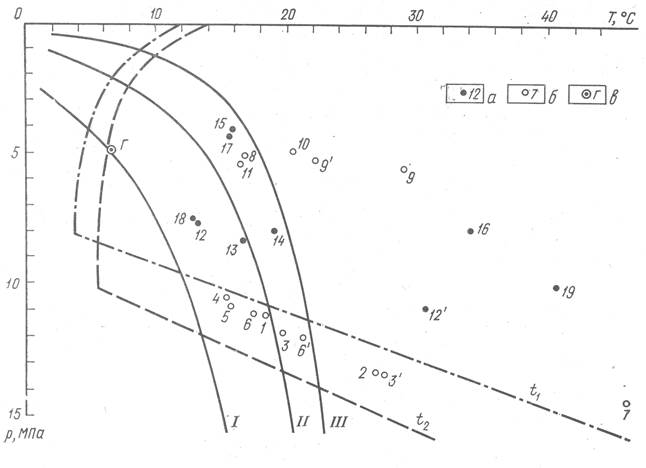

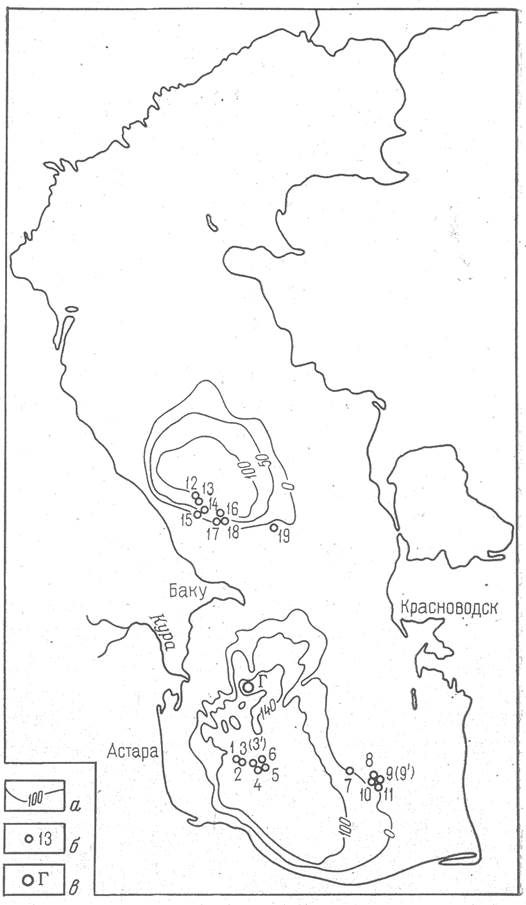

Для выяснения возможности существования гидратов углеводородных газов на Каспии были рассмотрены результаты многочисленных исследований их свойств, условий их образования и влияния на физические свойства вмещающих их осадков [4, 7,15]. При этом оценивалось влияние состава газа, минерализации поровой воды и термобарической обстановки на образование газогидратов в морских осадках. На рис. 2 показаны кривые фазового равновесия, между газом и гидратом для метана и смеси углеводородных газов с относительной плотностью по воздуху 0,6 и 1 [14] и кривые изменения температуры с глубиной в водной толще и осадках Среднего и Южного Каспия. При построении использовались данные [9] и материалы Института физики Земли [6]. Кривые фазового равновесия на рис. 2 пересекаются с кривыми изменения температуры, т.е. в области, ограниченной этими кривыми, имеются условия, благоприятные для образования гидратов углеводородных газов во впадинах Среднего и Южного Каспия. По этим графикам рассчитаны мощности зоны возможного гидратообразования для метана и смеси углеводородных газов с относительной плотностью по воздуху 0,6 и 1 (табл. 1, 2). Из таблиц следует, что по направлению от глубоководных районов моря к шельфу мощность зоны возможного гидратообразования уменьшается и сама зона выклинивается на склоне или бровке шельфа. Область вероятного распространения гидратов метана в Среднем Каспии ограничена изобатой с отметкой -390 м, а в Южном -480 м. Максимальное развитие по площади могут иметь гидраты углеводородных газов с относительной плотностью по воздуху, равной единице. В Среднем Каспии эта область ограничена изобатой с отметкой -120 м, а в Южном- 132 м. При переходе через нижнюю границу зоны гидратообразования происходит изменение отражающих свойств осадков и скорости распространения в них акустических волн, поэтому указанную границу можно выделить по материалам геоакустического профилирования. Отложения в зоне гидратообразования характеризуются повышенными скоростями распространения волн, и нижняя граница этой зоны установлена во многих районах Мирового океана [14-16]. Она же, по-видимому, показана и на лентах геоакустического профилирования в некоторых районах Каспия, например к северу от Апшеронского полуострова. Положение ее совпадает с рассчитанными мощностями зоны возможного гидратообразования. Во многих районах отмечается особый вид записи поверхностных отложений с четким и контрастным сигналом на фоне «слепых» зон или осадков с хаотическим характером записи, что может быть связано с гидратами диагенетического метана. Отсутствие повсеместной четкой нижней границы зоны гидратообразования, очевидно, можно объяснить наличием существенной по размерам зоны перехода от насыщенных гидратами морских осадков к осадкам, не содержащим их [10].

Газогидраты цементируют морские осадки и делают их практически непроницаемыми для углеводородных газов [2]. Это значительно ограничивает процессы диффузионного рассеивания углеводородных газов и способствует их сохранению. Наличие зоны гидратообразования приводит к миграции газов вдоль нижней ее границы в приподнятые участки. Этим, по-видимому, можно объяснить высокое содержание углеводородных газов в верхней части осадочной толщи югозападного борта Северо-Апшеронской впадины и некоторых других районов.

Природа «ярких» пятен на Каспии до конца пока не установлена. Они могут быть связаны как со скоплением свободных углеводородных газов, так и с наличием газогидратов. В настоящей работе сделана попытка выяснить фазовое состояние углеводородных газов предполагаемых скоплений, к которым приурочены «яркие» пятна на лентах геоакустического профилирования. Для этого рассчитаны термобарические условия для каждого конкретного случая (табл. 3), и результаты представлены на рис. 2 и 3. При оценке фазового состояния необходимо отметить, что «яркое» пятно не является экраном для отражений от более глубоких горизонтов, что особенно хорошо видно на лентах геоакустического профилирования, отработанных в хороших сейсмогеологических условиях Южного Каспия. На этом основании также можно связывать зоны увеличения акустической жесткости с присутствием газогидратов, так как при наличии скоплений свободного газа происходило бы экранирование нижележащих горизонтов.

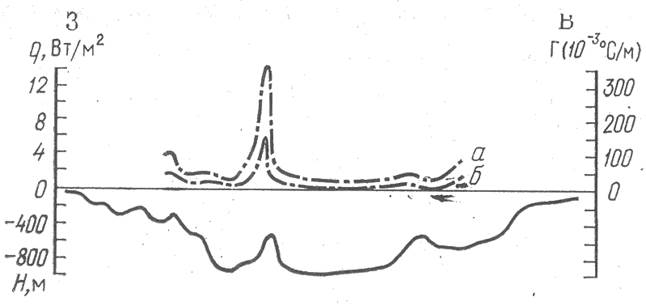

Данные табл. 3 отражены на рис. 2, где показана область существования возможных скоплений природного газа, фиксируемых на лентах геоакустического профилирования в виде «ярких» пятен. Большая часть их находится в зоне гидратообразования, причем здесь наблюдается меньший разброс точек. Для Среднего и Южного Каспия характерна своя закономерность распределения точек: в Среднем Каспии скопления можно подразделить на две группы с существенно различными термобарическими условиями, а в Южном наблюдается более значительная дифференциация и объединение скоплений в небольшие группы. Это, по-видимому, можно объяснить неодинаковым составом природного газа, формирующего рассматриваемые скопления. На основании этого можно сделать косвенные заключения об однородности состава природного газа скоплений внутри группы и различии его в разных группах. Можно выделить скопления природного газа, формирующего газогидраты при довольно высокой температуре (см. рис. 2, точки 7, 9 и 12, 16, 19), т.е. определить районы возможного внедрения глубинных газов в верхнюю часть осадочной толщи. Последнее может быть связано с зонами нарушений и проявлением грязевого вулканизма. Значительные масштабы внедрения глубинного газа в верхнюю часть разреза подтверждают высокие перспективы нефтегазоносности нижележащих отложений. Для решения вопроса о фазовом состоянии предполагаемых скоплений углеводородных газов необходимо продолжать исследования, в первую очередь геометрические в отмеченных точках (см. рис. 3). Использование истинных, а не средних значений теплового потока и геотермического градиента объясняется существенными изменениями их значений по площади (рис. 4).

Таким образом, в глубоководных районах Каспия отмечаются благоприятные термобарические условия образования гидратов углеводородных газов и, следовательно, накопления газа в слоях верхней части осадочной толщи. Поскольку площадь возможного распространения газогидратов значительна, целесообразно провести предварительную оценку ресурсов углеводородных газов, которые могли бы накопиться в зоне гидратообразования.

Осадки Каспийского моря характеризуются повышенным содержанием органических компонентов, а сам Каспий - преобладанием различных типов восстановительных обстановок [1], поэтому уже на стадии диагенеза около 10 % ОВ морских осадков [11] переходит в продукты его биохимической переработки, главным образом в метан. Были подсчитаны ресурсы биохимического метана, который мог образоваться из ОВ осадков, находящихся в зоне возможного гидратообразования. При определении ресурсов биохимического метана использовались следующие средние исходные данные: 1) содержание ОВ в осадках (1%); 2) плотность осадков (1,35 г/см3); 3) пористость морских осадков (60%). Оказывается, что лишь в зоне гидратообразования могло скопиться в свободном виде (с учетом метана растворенного в поровой воде в пластовых условиях) огромное количество биохимического метана. Необходимо отметить, что результаты проведенного подсчета, по-видимому, занижены, так как и подстилающие отложения в диагенезе находились в зоне гидратообразования, которая сформировалась с возникновением глубоководных впадин Среднего и Южного Каспия. Кроме значительных ресурсов биохимического метана в верхней части разреза глубоководных впадин Каспия имеются многочисленные примеры возможных скоплений глубинного природного газа в гидратной форме, запасы которых также не учитывались. По-видимому, все эти скопления, как и зону возможного гидратообразования в целом, можно рассматривать как потенциальный объект для разработки, поэтому уже сейчас необходимо определить наиболее рациональную методику поисков, разведки и разработки морских газогидратных залежей и проводить поисково-разведочные работы по их выявлению, степени заполнения осадков газогидратами и оценке их запасов. Наиболее рациональным представляется использование различных модификаций метода геоакустического профилирования, разрабатываемого в ИГиГРИ, в комплексе с отбором осадков герметическими трубками и бурением опорных и параметрических скважин.

На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы.

1. На большей части Среднего и Южного Каспия отмечаются условия, благоприятные для образования гидратов углеводородных газов.

2. Область распространения зоны возможного гидратообразования в Среднем Каспии ограничена изобатой с отметкой -390 м, а в Южном -480 м. При этом мощность зоны в Среднем и Южном Каспии достигает соответственно 134 и 152 м. Мощность зоны и глубина залегания ее нижней границы уменьшаются по направлению к шельфу.

3. Значительная газонасыщенность четвертичных отложений Каспийского моря связывается с высоким содержанием ОВ в морских осадках, интенсивным накоплением их, генерацией метана на стадии диагенеза и возможностью образования гидратов углеводородных газов. Поэтому возникает необходимость по-новому оценить перспективы нефтегазоносности верхней части осадочной толщи, где возможно накопление в гидратной форме значительных ресурсов биохимического метана и природного газа, проникшего из нижележащих частей разреза.

4. Наличие в верхней части осадочного разреза скоплений глубинного относительно более плотного углеводородного газа свидетельствует о высоких перспективах нефтегазоносности нижележащих отложений.

5. При проведении поисково-разведочных работ по выявлению морских газогидратных залежей и зоны гидратообразования наиболее рациональным и эффективным представляется использование метода геоакустического профилирования в комплексе с различными методами отбора проб морских осадков и бурением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Али-Заде А.А., Шойхет П.А. Геохимическая зональность в современных осадках Южного и Среднего Каспия и преобразование органического вещества. - Труды ВНИГНИ. М., 1975, вып. 175, с. 107-123.

2. Возможности образования газогидратных залежей природных газов в придонной зоне морей и океанов / Ю.Ф. Макагон, А.А. Трофимук, В.П. Царев и др. - Геология и геофизика, 1973, № 4, с. 3-6.

3. Геологическое строение и нефтегазоносность платформенной части Каспия / Л.И. Лебедев, 3. П. Едигарян, Л. С. Кулакова и др. М, Наука, 1976. .

4. Дегтярев В.В., Бухгалтер Э.Б. Борьба с гидратами при эксплуатации газовых скважин в северных районах. М., Недра, 1976.

5. Ефремова А.Г., Гритчина Н.Д. Газогидраты в морских осадках и проблема их практического использования. - Геология нефти и газа, 1981, № 2, с. 32-35.

6. Любимова Е.А., Никитина В.Н., Томара Г.А. Тепловые поля внутренних и окраинных морей СССР. М., Наука, 1976.

7. Макагон Ю.Ф. Гидраты природных газов. М., Недра, 1974.

8. Осадки Каспийского моря / П.И. Лебедев, Е.Г. Маев, О.К. Бордовский, Л.С. Кулакова. М„ Наука, 1973.

9. Пахомова А.С., Затучная Б.М. Гидрохимия Каспийского моря. Л., Гидрометиздат, 1966.

10. Первоочередные объекты и методы поисков газогидратных залежей в осадках морей, омывающих СССР / А.А. Трофимук, Ю.Ф. Макагон, Н.М. Чемакин и др. -Геология и геофизика, 1980, № 5, с. 3-9.

11. Соколов В.А. Геохимия газов земной коры и атмосферы. М., Недра, 1966.

12. Стоун Ч.Г. Метод «яркого» пятна. - В кн.: Достижения в нефтяной геологии. М., 1980, с. 278-294.

13. Katz D.L. Depths to which Frozen gas fields (gas hydrates) may be expected. - Journal of Petroleum Technology, 1971, N 4, p. 190-193.

14. Katz H.R. Probable gas hydrate in continental slope east of the North Island, New Zealand. - Journal of Petroleum Geology, 1981, v. 3, N 3, p. 315-324.

15. Natural gases in marine sediments. Ed. Kaplan I. R., Plenum Press, New-York, 1974.

16. Stoll R. D., Ewing I., Bryan G. M. Anomalous wave velocitis in sediments containing gas hydrates. - Y. Geophys. Res., 1971, v. 76, N 8, p. 2090-2094.

Поступила 6/V 1982 г.

Таблица 1 Мощности зоны возможного гидратообразования в пределах Среднего Каспия, м

|

Газы |

Глубина моря, м |

||||||||||

|

120 |

200 |

210 |

250 |

300 |

390 |

400 |

500 |

600 |

700 |

790 |

|

|

CH4 |

|

|

|

|

|

0 |

0,5 |

54 |

85 |

113 |

134 |

|

УВ0,6 |

- |

- |

0 |

61 |

112 |

- |

163 |

188 |

215 |

232 |

247 |

|

УВ1 |

0 |

158 |

- |

- |

200 |

- |

238 |

267 |

287 |

307 |

322 |

Таблица 2 Мощности зоны возможного гидратообразования в пределах Южного Каспия, м

|

Газы |

Глубина моря, м |

|||||||||||

|

132 |

200 |

243 |

300 |

400 |

480 |

500 |

600 |

700 |

800 |

900 |

1000 |

|

|

CH4 |

|

|

|

|

|

0 |

5 |

69 |

99 |

120 |

140 |

152 |

|

УВ0,6 |

- |

- |

0 |

92 |

158 |

- |

198 |

231 |

248 |

273 |

288 |

310 |

|

УВ1 |

0 |

176 |

- |

223 |

257 |

- |

282 |

302 |

318 |

340 |

350 |

360 |

Таблица 3 Фактические данные для расчета фазового состояния углеводородных газов

|

Номера точек |

Протяженность «яркого» пятна на пленке ГП, км |

Глубина моря, м |

Глубина предполагаемой залежи (ниже дна моря), м |

Давление, МПа |

Температура, °С, |

|

Южный Каспий |

|||||

|

1 |

1,49 |

830 |

280 |

11,2 |

15,9 |

|

2 |

1,3 |

850 |

450 |

13,1 |

27,2 |

|

3 |

2,42 |

855 |

300 |

11,7 |

20,1 |

|

3 |

2,98 |

855 |

450 |

13,2 |

27,6 |

|

4 |

1,86 |

830 |

200 |

10,4 |

15,6 |

|

5 |

2,60 |

860 |

210 |

10,8 |

17,8 |

|

6 |

3,72 |

840 |

330 |

11,8 |

21,6 |

|

7 |

2,60 |

530 |

760 |

14 |

47,0 |

|

8 |

1,86 |

300 |

200 |

5 |

16,9 |

|

9 |

1,67 |

125 |

410 |

5,4 |

29,1 |

|

9 |

1,12 |

210 |

300 |

5,15 |

22,2 |

|

10 |

2,42 |

215 |

260 |

4,8 |

20,5 |

|

11 |

2,79 |

320 |

200 |

5,25 |

16,8 |

|

Средний Каспий |

|||||

|

12 |

2,79 |

590 |

160 |

7,57 |

13,5 |

|

12 |

2,79 |

590 |

470 |

10,7 |

30,8 |

|

13 |

1,86 |

580 |

225 |

8,1 |

17,0 |

|

14 |

2,79 |

510 |

260 |

7,8 |

19,3 |

|

15 |

1,12 |

230 |

170 |

4 |

16,1 |

|

16 |

4,10 |

260 |

495 |

7,7 |

34,2 |

|

17 |

1,12 |

260 |

150 |

4,1 |

15,8 |

|

18 |

1,40 |

590 |

150 |

7,5 |

13,1 |

|

19 |

1,86 |

340 |

625 |

9,7 |

40,8 |

|

Г Станция 12/79 |

480 |

0-0,3 |

4,85 |

6,8(9) |

|

Рис. 1. Геоакустическое профилирование с «яркими» пятнами в пределах Среднего (а) и Южного (б) Каспия

Рис. 2. Термобарические условия образования газогидратов в Среднем и Южном Каспии.

I-III - кривые фазового равновесия между газом и гидратом для метана и углеводородного газа с относительной плотностью по воздуху 0,6 и 1; а - условия существования предполагаемых скоплений в Среднем Каспии; б - то же, в Южном Каспии; t1 , t2 - кривые изменения существования предполагаемых скоплений в Среднем Каспии; в - условия, при которых существуют газогидраты на поднятии Везирова

Рис. 3. Область распространения зоны возможного гидратообразования на Каспии.

а - изогипсы мощностей зоны возможного гидратообразования для метана, м; б - местонахождение предполагаемых скоплений, отображенных на лентах геоакустического профилирования в виде «ярких» пятен; в - скопление газогидратов на поднятии Beзирова

Рис. 4. Изменение теплового потока и геотермического градиента в Южном Каспии (по материалам ГИН АН СССР и Института сейсмологии АН ТССР).

а - кривая теплового потока; б - геотермический градиент