|

УДК 552.4:553.98(571.1) |

Катагенез и углеводородный потенциал юрских отложений севера Западной Сибири

Т.П. ЕМЕЦ, Н.В. ЛОПАТИН (ГЕОХИ), В.Н. ЛИТВИНОВА (ВНИИЯГГ)

Одно из важных направлений современной геохимии нефти и газа связано с возрастающим интересом к разработке методов количественной оценки потенциалов генерации УВ органическим веществом пород. Присутствие в осадочном разрезе региона отложений, обладающих высокими нефте- (Пнм) и газоматеринским (Пгм) потенциалами, - непременное условие формирования скоплений УВ. Реализация углеводородного потенциала ОВ возможна при длительном пребывании пород в соответствующих термобарических зонах катагенеза, когда благодаря термолизу и (или) термокатализу ОВ происходит генерация миграционноспособной нефти и горючего газа [1,2,5]. Определение градаций катагенеза и углеводородного потенциала ОВ позволяет получить важные сведения для оценки перспектив нефтегазоносности района поисковых работ.

Юрские отложения Надым-Пурского междуречья, Фроловской, Гыданской и Ямальской нефтегазоносных областей севера Западной Сибири считаются [3, 10] благоприятными для геологоразведочных работ на нефть и газ. Однако при прогнозе типа флюида предполагаемых скоплений мнения расходятся (А.Э. Конторович и др. [7] первыми установили, что степень катагенеза рассматриваемого комплекса пород не столь велика, чтобы ограничить предел распространения скоплений нефти. В.Д. Наливкин и др. [9] предположили наличие в самой погруженной зоне бассейна газовых и в меньшей мере газоконденсатных залежей. Ф.Г. Гурари и др. [4] сделали заключение о возможности обнаружения здесь скоплений нефти.), в основном это касается нефтяных залежей или газовых залежей с конденсатом. Кроме того, юрские отложения залегают здесь на глубинах 3-6 км, и поисково-разведочное бурение будет самым дорогостоящим по сравнению с другими видами работ, проводимыми в Западной Сибири. Поэтому предпринятая авторами попытка оценить с геохимических позиций возможности обнаружения на севере Тюменской области залежей УВ на примере наиболее изученного бурением Уренгойского района представляется актуальной.

Аналитические

измерения проводились на установке пиролиза керогена [8] и на аппаратурном

комплексе для определения отражательной способности витринита (![]() %) [6].

%) [6].

О потенциале генерации УВ керогеном можно судить по следующим параметрам пиролиза проб: 1) в условиях собственно пиролиза ОВ при 500 °С -Пнм по сумме УВ ряда С4+... +С6, Пгм по сумме С1+...+С4; 2) степень реализации углеводородного потенциала породы в миграционные формы УВ по соотношению S1/ (S1 +S2), где S1 - выход УВ при 150 °С. S2 - то же, при 500 °С.

Пиролитические исследования выполнены по 44 пробам керна глин и аргиллитов, отобранных в интервале глубин 1202,6-5013 м. Микроспектрофотометрические измерения отражательной способности витринита проведены по 32 образцам угольных включений в глинистых породах. В основном изучались образцы юрского возраста из 5-километровой скв. 266, пробуренной в южной части Уренгойского вала.

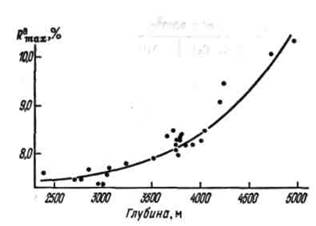

Градации катагенеза Уренгойского осадочного разреза представлены в табл. 1. Катагенетическая ситуация в этом районе заметно меняется с увеличением глубины залегания пород (рис. 1): зоны MK1 и МК2 отличаются большой мощностью, для МК3 и МК4 она не превышает 500 м, Градиент увеличения Rаmax нa 100 м составляет 0,265 на глубинах 3700-4200 м, а на глубинах 4700-5000 м всего 0,091. Зона раннего мезокатагенеза (MK1) прослеживается ориентировочно до глубины 3000 м, МК2 - до 4000 м, МК3 - до 4400 м, МК4 - до 4850 м, MK5 все еще сохраняется на глубине 5012 м.

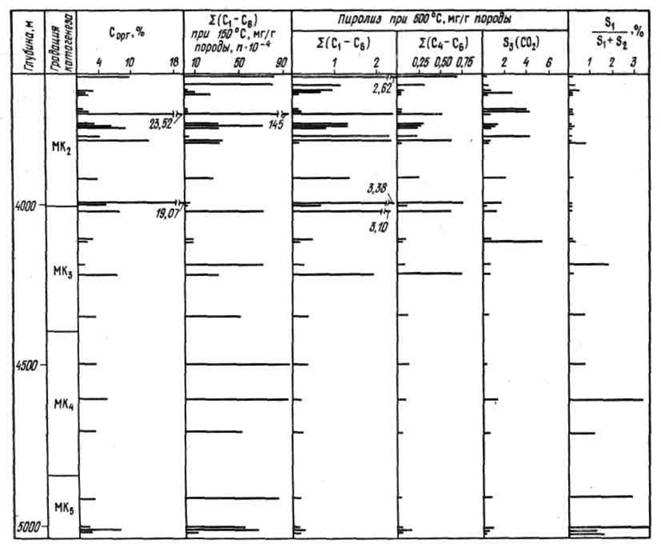

Эти катагенетические данные позволяют в общем виде выделить зоны Пнм керогена: 1) частичной реализации в интервале глубин 2300-3000 м; 2) значительной реализации на глубинах 3000-4000 м; 3) полного истощения ниже 5000 м.

Почти весь юрский разрез представлен субугленосными отложениями аллювиальных и озерно-болотных фаций тюменской свиты на широкой гумидной равнине. Поэтому оценка их Пгм вызывает особый интерес. Данные рис. 2 свидетельствуют, что этот комплекс пород вступил в главную зону газообразования (ГЗГ) на глубине около 4700 м. Кроме того, максимум генерации жирного газа и газоконденсата, связываемый с градациями МК3 и МК4, должен наблюдаться в современном разрезе на глубинах 4000-4850 м.

В качестве возможных юрских нефтегазоматеринских отложений Уренгойского мегавала выбраны глины и аргиллиты, отличающиеся достаточно высоким содержанием Сорг (в основном 3-9 %). Если учесть, что выход УВ ряда С4+С5+С6 при 500 °С отражает потенциал генерации легких жидких УВ, то Пнм=0,25...0,75 мг/ г породы и 7...12 мг/ г Сорг характеризует класс с высоким Пнм пластов (в зоне катагенеза МК2 из тюменской свиты, см. рис. 2). Индекс миграции S1/ (S1+S2) в этой зоне сравнительно невелик (0,03-0,24 %). Ниже 4300 м в зонах МК3, МК4 и МК5 Пнм, как правило, не превышает 0,1 мг/г породы, зато здесь заметно увеличивается индекс миграции - до 2,92-3,7 %.

Породы баженовской свиты Уренгоя имеют менее высокий Пнм (0,04-0,06 мг/ г породы), что, очевидно, свидетельствует о фациальных изменениях, обусловивших значительное обеднение содержания и типа ОВ в Уренгойском районе по сравнению с Салымским и Тарко-Салинским.

Соответствующие показатели Пнм валанжин-берриасских и готеривских отложений Уренгоя значительно ниже, чем в породах тюменской свиты этого разреза. Лишь в двух случаях (табл. 2) встречены аномально высокие для градаций MK1 и МК2 индексы миграции, что, вероятно, связано с миграцией аллохтонных УВ.

Для отложений тюменской свиты на Геологической площади также показательны достаточно высокие значения Пнм (0,26-0,64 мг/ г породы) и индекса миграции (0,74 %).

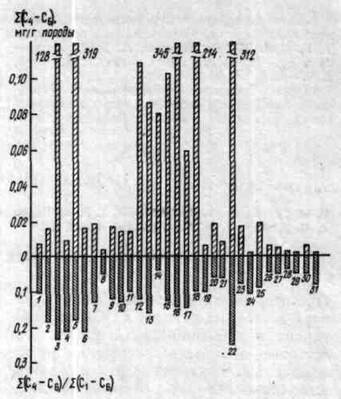

Анализ потенциала генерации жидких УВ позволяет отметить, что отложения тюменской свиты в зоне МК2 имеют самые высокие для Уренгойского разреза значения Пнм. Ниже, в зонах МК3-МК5, величина этого показателя резко падает, но возрастают значения индекса миграции, отражающего процессы перераспределения УВ в матрице материнской породы и масштабы эмиграции УВ. Доля тяжелых УВ в общем ряду анализируемых УВ C1+... +С6 в среднем близка к 10-15 % (рис. 3). Отсутствие прямой связи между выходом этих групп УВ имеет простой смысл: общее содержание их определяется в первую очередь уровнем приближения OB угольного типа к ГЗГ, т. е. к градациям катагенеза МК5-АК3, а повышенные концентрации тяжелых УВ связаны с зоной раннего мезокатагенеза для всех типов ОВ.

Пгм юрских отложений разреза Уренгоя значительно превышает их Пнм, прежде всего в мощной 1500-метровой тюменской свите, богатой керогеном угольного (аренового) ряда (2,96-3,16 мг/ г породы, или 38,54-49,68 мг/ г Сорг). Особенно высокий Пгм характерен для верхней 400-метровой толщи этого разреза. Образцы с глубин 4600-5013 м хотя и изобилуют ОВ, но имеют относительно низкие значения Пгм.

Для угленосных отложений нижнего мела Уренгоя также показательны сравнительно небольшие величины Пгм (в среднем 0,05-0,31 мг/г породы), за исключением пласта K1 Южно-Пырейной площади, в котором отмечен и высокий индекс миграции (см. табл. 2).

Другим подтверждением самого высокого Пгм пород тюменской свиты в осадочном разрезе Уренгоя является распределение его величин в пластах этого возраста на Геологической площади. Здесь на глубинах 3750-3800 м Пгм достигает 1,32-2,32 мг/ г породы.

Вышеизложенные данные говорят в пользу предположения [7, 9] о преимущественно газоматеринском характере юрского разреза Уренгойского нефтегазоносного района. Песчано-глинистые отложения континентальных фаций тюменской свиты, слагающие большую его часть, обладают самыми высокими среди свит юры и нижнего мела значениями Пгм, а также потенциала генерации легких жидких УВ. Основываясь только на пиролизе керогена и прямых измерениях градаций катагенеза, можно допустить, что в нижнесреднеюрском разрезе уренгойского типа на севере Западно-Сибирского бассейна будут распространены залежи главным образом газа и газоконденсата.

В свете полученных данных предпочтение отдается материнским глинистым пластам тюменской свиты, залегающим в интервале глубин 3650- 4200 м в зоне катагенеза МК2 - начало МК3. Очевидно, все еще сохраняются относительно благоприятные условия для формирования залежей УВ на глубинах до 4850-5000 м. Более детальное изучение юрского разреза позволит выделить его продуктивные интервалы и внести полную ясность в отношении потенциала генерации УВ рассматриваемого комплекса отложений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вассоевич Н.Б. Образование углеводородных газов в процессе литогенеза.- В кн.: Генезис углеводородных газов и формирование месторождений. М., 1977, с. 20-35.

2. Вассоевич Н.Б., Лопатин Н.В. Нефтематеринский потенциал и его реализация в процессе литогенеза.- В кн.: Ресурсы энергетического сырья. Горючие ископаемые (Докл. сов. геологов на XXVI сессии Межд. геол. конгресса). М., 1980, с 71-94.

3. Геология нефти и газа Западной Сибири / А.Э. Конторович, И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов и др. М., Недра, 1975.

4. Гурари Ф.Г., Зимин Ю.Г., Трофимук А.А. О поисках нефти в северных районах Западно-Сибирской провинции.- Геология нефти и газа, 1971, № 10, с. 6-10.

5. Катагенез и нефтегазоносность / Г.М. Парпарова, С.Г. Неручев, А.В. Жукова и др. Л., Недра, 1981.

6. K методике измерения отражательной способности микрокомпонентов органического вещества осадочных пород / Т.П. Емец, Л.Д. Бурмистрова, Е.М. Заславский, Н.В. Лопатин.- Изв. АН СССР. Сер. геол., 1974, № 4, с. 151 - 153.

7. Конторович А.Э., Рогозина Е.А. Масштабы образования углеводородных газов в мезозойских отложениях Западно-Сибирской низменности.- Труды СНИИГГиМСа. Новосибирск, 1967, вып. 69, с. 57-64.

8. Пиролиз органического вещества как метод исследования в нефтегазопоисковой геохимии / Т.П. Емец, Н.В. Лопатин, Л.Д. Бурмистрова и др.- Геология нефти и газа, 1983, № 9, с. 35-42.

9. Роль процессов преобразования органического вещества и нефтей в распределении нефтяных и газовых залежей Западной Сибири / В.Д. Наливкин, Г.П. Евсеев, И.А. Зеличенко и др.- Геология нефти и газа, 1969, № 9, с. 6-12.

10. Салманов Ф.K., Хафизов Ф.З. Итоги деятельности Главтюменьгеологии в 1981 - 1983 гг. и основные направления геологоразведочных работ.- Геология нефти и газа, 1984, № 3, с. 1-6.

Таблица 1 Градации катагенеза угольных включений в юрских и нижнемеловых отложениях Уренгойского нефтегазоносного района

|

№ п/п |

Номер скважины |

Глубина, м |

Возраст |

|

Градация катагенеза |

|

|

Южно-Пырейная площадь |

||||||

|

1 |

217 |

2377 |

K1br |

7,6 |

МК1 |

|

|

Уренгойская площадь |

||||||

|

2 |

194 |

2720 |

K1v |

7,5 |

MK1 |

|

|

Южно-Пырейная площадь |

||||||

|

3 |

214 |

2776 |

K1g |

7,5 |

MK1 |

|

|

Уренгойская площадь |

||||||

|

4 |

504 |

2861 |

K1v |

7,7 |

MK1 |

|

|

5 |

212 |

2950 |

K1v |

7,4 |

MK1 |

|

|

6 |

513 |

2969 |

K1v |

7А |

MK1 |

|

|

7 |

566 |

3041 |

K1v |

7,6 |

MK1 |

|

|

8 |

566 |

3052 |

K1v |

7,7 |

MK1 |

|

|

9 |

200 |

3239 |

K1b |

7,8 |

MK2 |

|

|

10 |

254 |

3510 |

K1b |

7,9 |

MK2 |

|

|

11 |

265 |

3715 |

J1+2 |

8,5 |

МК2 |

|

|

12 |

266 |

3750 |

J1+2 |

8,2 |

MK2 |

|

|

13 |

254 |

3758 |

J1+2 |

8,3 |

MK2 |

|

|

14 |

254 |

3766 |

J1+2 |

8,0 |

MK2 |

|

|

15 |

254 |

3789 |

J1+2 |

8,4 |

MK2 |

|

|

16 |

266 |

3840 |

J1+2 |

8,3 |

MK2 |

|

|

17 |

266 |

3913 |

J1+2 |

8,3 |

МК2 |

|

|

18 |

254 |

3995 |

J1+2 |

8,4 |

MK2 |

|

|

19 |

266 |

4022 |

J1+2 |

8,5 |

MK2 |

|

|

20 |

266 |

4186 |

J1+2 |

9,1 |

МК3 |

|

|

21 |

259 |

4219 |

J1+2 |

9,5 |

MK4 |

|

|

22 |

259 |

4218 |

J1+2 |

9,4 |

MK4 |

|

|

23 |

266 |

4707 |

J1+2 |

10,1 |

MK4 |

|

|

24 |

266 |

4927 |

J1+2 |

10,4 |

MK5 |

|

|

Геологическая площадь |

||||||

|

25 |

3 |

3632 |

J1+2 |

7,9 |

MK2 |

|

|

26 |

3 |

3640 |

J1+2 |

8,4 |

MK2 |

|

|

27 |

3 |

3757 |

J1+2 |

8,0 |

МК2 |

|

|

28 |

3 |

3762 |

J1+2 |

8,3 |

MK2 |

|

|

29 |

3 |

3772 |

J1+2 |

8,2 |

МК2 |

|

|

30 |

3 |

3779 |

J1+2 |

8,3 |

MK2 |

|

|

31 |

3 |

3782 |

J1+2 |

8,1 |

MK2 |

|

|

32 |

3 |

3792 |

J1+2 |

8,2 |

МК2 |

|

Тaблица 2 Данные пиролитического исследования юрских и меловых отложений севера Тюменской области

|

Номер скважины |

Глубина, м |

Возраст |

Copг, % |

Градация катагенеза |

Нагрев при 500 °С, мг/r породы |

S1/(S+S2), % |

||

|

S(С1+...+С6) |

S(С1+...+С4) |

S(С4+...+С6) |

||||||

|

Уренгойская площадь |

||||||||

|

266 |

3578 |

К1 |

0,57 |

MK2 |

0,10 |

0,09 |

0,04 |

0,04 |

|

254 |

3509 |

К1 |

0,58 |

MK2 |

0,14 |

0,13 |

0,05 |

0,03 |

|

254 |

3625 |

К1 |

0,83 |

МК2 |

0,16 |

0,15 |

0,06 |

0,07 |

|

212 |

2950 |

K1 |

0,57 |

MK1 |

0,10 |

0,09 |

0,03 |

0,94 |

|

Ен-Яхинская |

||||||||

|

454 |

3422 |

К1 |

1,19 |

МК2 |

0,35 | 0,31 |

0,09 |

0,14 |

|

|

454 |

3426 |

К1 |

1,27 |

МК2 |

0,28 |

0,27 |

0,07 |

0,21 |

|

Южно-Пырейная |

||||||||

|

217 |

2377 |

К1 |

9,08 |

МК1 |

0,86 |

0,77 |

0,24 |

0,15 |

|

220 |

2387 |

К1 |

0,53 |

МК1 |

0,06 |

0,05 |

0,02 |

1,88 |

|

Геологическая |

||||||||

|

3 |

3489 |

J3 |

2,18 |

- |

0,45 |

0.40 |

0,15 |

0,34 |

|

3 |

3757 |

J1-2 |

6,17 |

МК2 |

2,32 |

2,23 |

0,26 |

0,22 |

|

3 |

3796 |

J1-2 |

12,8 |

МК2 |

2,32 |

2,08 |

0,64 |

0,06 |

|

3 |

3797 |

J1-2 |

- |

МК2 |

0,16 |

0,15 |

0,04 |

0,74 |

|

3 |

3632 |

J1-2 |

7,48 |

МК2 |

1,14 |

1,02 |

0,33 |

0,26 |

|

Тазовская |

||||||||

|

52 |

3543 |

J3 |

8,98 |

- |

1,80 |

1,66 |

0,47 |

0,21 |

|

52 |

3544 |

J3 |

8,74 |

- |

1,90 |

1,73 |

0,53 |

0,32 |

|

Ямбургская |

||||||||

|

47 |

1203 |

K2 |

0,27 |

- |

0,06 |

0,05 |

0,04 |

3,60 |

|

47 |

1214 |

K2 |

1,09 |

- |

0,24 |

0,21 |

0,09 |

2,10 |

Рис. 1. Изменение отражательной способности витринита пород юры и нижнего мела Уренгойского района в зависимости от современной глубины их залегания

Рис. 2. Сводный геохимический разрез нижнесреднеюрских отложений Уренгойского района по данным пиролиза

Рис. 3. Вариации содержания предельных УВ, выделяющихся при высокотемпературном (500 °С) пиролизе.

1-37 - порядковые номера образцов (см. табл. 1)