|

УДК 550.3 |

Характер связи скорости упругих колебаний и удельного электрического сопротивления пород

Н.А. ТУЕЗОВА, Е.А. КОНТОРОВИЧ, Р.Г. ДЕМИНА, Т.К. АЛЫМОВА, В.Н. БОГДАНОВА, Л.Е. СТАРИКОВ, Л.С. ЧЕРНОВА (СНИИГГиМС)

Определение физических параметров пород в условиях, приближенных к пластовым, - процедура достаточно трудоемкая по сравнению с измерениями в атмосферных условиях; кроме того, недостаточно плотные или слоистые образцы при сжатии разрушаются и это значительно затрудняет и ограничивает объем исследуемых интервалов разреза. Поэтому важно иметь возможность по физическому параметру, замеренному в атмосферных условиях, найти его значение, соответствующее естественному (глубинному) залеганию породы.

Скорость распространения продольных (Р) и поперечных (S) волн в породах в атмосферных и пластовых условиях определяется методом импульсного прозвучивания с индикацией времени прохождения импульса по первому вступлению сигнала на установках и по методикам, разработанным в СНИИГГиМСе В.М. Потаповым и Л.М. Дорогиницкой.

В комплект

установки входит стандартная аппаратура: генератор импульсов для возбуждения

пьезодатчика, осциллограф CI-65, на

экране которого высвечивается преобразованный в электрический акустический

импульс, стабилизатор и электронно-счетный частотомер 43-34А для отсчета

времени прохождения импульса. Для возбуждения и приема упругих колебаний

использованы преобразователи сдвиговых колебаний, сконструированные и

изготовленные вышеуказанными авторами и старшим инженером Г.Н. Дьяковым (А. с. 1229979 [СССР]. Ультразвуковой преобразователь /

В.М. Потапов, Л.М. Дорогиницкая, В.И. Загороднюк. Заявлено 18.12.84, №

3303636/24-10; опубл. в Б. И., 1986, № 17.). Основной частью

пьезопреобразователей является пьезоэлемент, изготовленный в форме диска из

пьезокерамического материала ЦТСНВ-1 соответствующего ГОСТа с поляризацией,

параллельной торцовым граням для возбуждения и приема S-волн

и перпендикулярной - для Р-волн (рабочая частота колебаний - 400 кГц сдвиговых

и 750 кГц продольных). Время прохождения импульса через образец ![]() определяется по формуле

определяется по формуле

![]()

где![]() - время прохождения импульса с

образцом;

- время прохождения импульса с

образцом; ![]() - время

задержки (время прохождения импульса через акустический тракт без образца).

- время

задержки (время прохождения импульса через акустический тракт без образца).

Акустический контакт преобразователей с образцом осуществляется методом фиксированного прижима. При измерениях в атмосферных условиях давление прижима равно 1,8 мПа, в условиях, моделирующих пластовые, - эффективному давлению на глубине отбора.

Исследуемые образцы имели форму цилиндра диаметром около 30 мм, длиной 20-35 мм. В процессе измерений в атмосферных условиях образец помещается между излучателем и приемником упругих колебаний. При испытании в пластовых условиях образец зачехляется манжетой, изготовленной из маслостойкой резины, и помещается в «бомбу». Осевое давление создается перемещением нижнего штока, на конце которого находится один из преобразователей, боковое - индустриальным маслом, которое закачивается между корпусом «бомбы» и резиновой манжетой.

Измерение удельного электрического сопротивления (УЭС) пород осуществляется двухэлектродным методом при частоте 1 кГц с использованием электродов из нержавеющей стали. Для улучшения контакта и снижения погрешности за счет поляризации электродов между образцом и электродами помещаются диски из фильтровальной бумаги, смоченной раствором NaCl.

Измерение

скоростей упругих волн и УЭС испытуемого образца в условиях, моделирующих

пластовые, осуществляется в состоянии всестороннего сжатия образца при

эффективном давлении ![]() , определяемом по формуле

, определяемом по формуле

![]()

где ![]() - горное давление; n - коэффициент нагрузки,

определяющий долю влияния пластового давления на изменение физических свойств;

- горное давление; n - коэффициент нагрузки,

определяющий долю влияния пластового давления на изменение физических свойств;![]() - пластовое давление.

Горное давление рассчитывается по разрезу скв. 8 Даниловская с учетом

плотностей пород и толщины слоев. Пластовое давление принимается равным

гидростатическому, а n=1, на основании проведенных

расчетов

- пластовое давление.

Горное давление рассчитывается по разрезу скв. 8 Даниловская с учетом

плотностей пород и толщины слоев. Пластовое давление принимается равным

гидростатическому, а n=1, на основании проведенных

расчетов ![]() для

каждого образца определяется по формуле

для

каждого образца определяется по формуле ![]() , где Н - глубина залегания образца, м. Температура в

течение всего времени измерений находится в пределах 19,5-23,5 °С (пластовые

температуры изучаемой части разреза 23-24 °С).

, где Н - глубина залегания образца, м. Температура в

течение всего времени измерений находится в пределах 19,5-23,5 °С (пластовые

температуры изучаемой части разреза 23-24 °С).

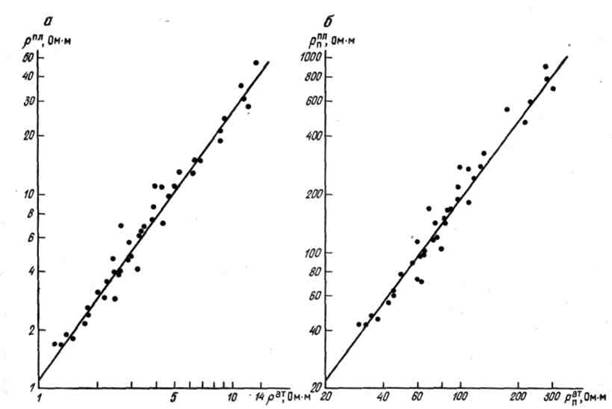

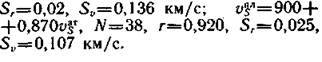

Для карбонатных

пород Даниловского нефтегазового месторождения корреляционные зависимости ![]()

![]() - скоростей Р- и S-волн, определенных в атмосферных и пластовых условиях

залегания, установлены для доломитов и известняков. Для доломитов, объединяющих

все разновидности их («чистые», глинистые, соленосные, сульфатизированные,

битуминозные и др.), связь имеет следующий вид (рис. 1, а):

- скоростей Р- и S-волн, определенных в атмосферных и пластовых условиях

залегания, установлены для доломитов и известняков. Для доломитов, объединяющих

все разновидности их («чистые», глинистые, соленосные, сульфатизированные,

битуминозные и др.), связь имеет следующий вид (рис. 1, а):

где N число

образцов, ![]() коэффициент

корреляции,

коэффициент

корреляции, ![]() -

ошибки коэффициента корреляции,

-

ошибки коэффициента корреляции, ![]() - средняя квадратическая ошибка. При расчете этой

зависимости использовались образцы, взятые из скв. 6-8, 10.

- средняя квадратическая ошибка. При расчете этой

зависимости использовались образцы, взятые из скв. 6-8, 10.

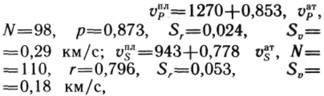

Для каждой

скважины зависимости ![]() и

и

![]() рассчитаны

отдельно. Анализ их показывает, что доломиты всех скважин, кроме скв. 6, имеют

сходные корреляционные зависимости; доломиты скв. 6 занимают несколько иное

положение и имеют более высокое значение углового коэффициента:

рассчитаны

отдельно. Анализ их показывает, что доломиты всех скважин, кроме скв. 6, имеют

сходные корреляционные зависимости; доломиты скв. 6 занимают несколько иное

положение и имеют более высокое значение углового коэффициента:

Это различие в

характере зависимости доломитов, вскрытых Даниловскими скважинами, обусловлено

в значительной степени литолого-петрографическими особенностями доломитов: в

скв. 8 и 14 изучены доломиты, отобранные из одновозрастных толщ разреза; в скв.

6 исследовались более молодые образования. У известняков рассмотрены «чистые»

разности, битуминозные и соленосные. Для них эта зависимость имеет вид (см. рис. 1, б): ![]()

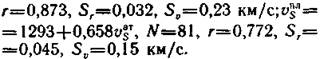

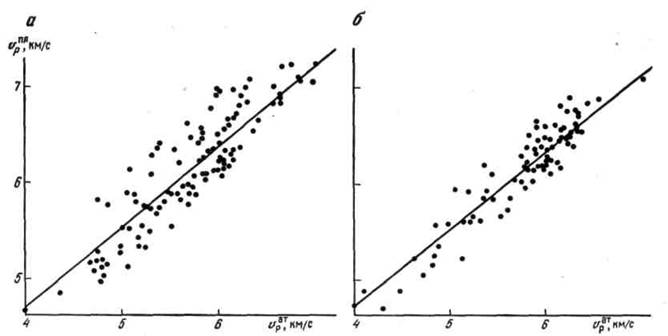

На

Ванаварско-Собинском нефтегазовом месторождении корреляционная связь между ![]() и

и ![]() установлена для комплекса

песчано-алевритовых пород, причем зависимости эти несколько различны для

отдельных литолого-фациальных зон. Так, для скв. 2, 5, 6, где песчанистость

составляет 40-50 %, выражение связи имеет вид:

установлена для комплекса

песчано-алевритовых пород, причем зависимости эти несколько различны для

отдельных литолого-фациальных зон. Так, для скв. 2, 5, 6, где песчанистость

составляет 40-50 %, выражение связи имеет вид:![]()

![]()

Для

литолого-фациальной зоны песчанистостью 50-60 % (скв. 7, 9, 10) зависимость

определяется уравнением: ![]()

Общие зависимости

для песчано-алевритовых пород Ванаварско-Собинской площади имеют вид (рис. 2): ![]()

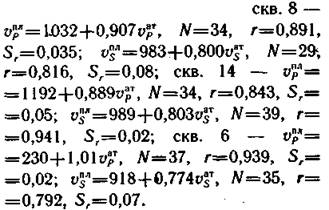

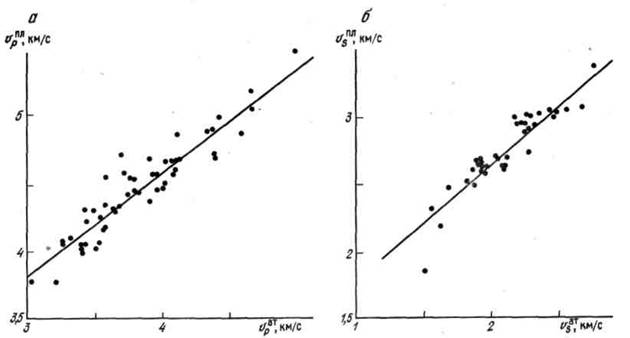

Аналогичные зависимости установлены для УЭС пород. У доломитов УЭС в пластовых и атмосферных условиях связано следующим образом (рис. 3):

![]()

![]()

![]()

где ![]() корреляционные отношения. У

известняков корреляционная зависимость между

корреляционные отношения. У

известняков корреляционная зависимость между ![]() и

и ![]() характеризуется следующим выражением:

характеризуется следующим выражением: ![]()

![]()

Поскольку в

практике промыслово-геофизических исследований для изучения коэффициентов

пористости по данным метода сопротивлений используют величину относительного

сопротивления, аналогичные зависимости были рассчитаны и для параметра

пористости. Необходимость подобных зависимостей диктуется еще и тем, что в

некоторых случаях при интерпретации данных электрометрии скважин часто

возникает необходимость определения относительного сопротивления пород по

известным среднестатистическим значениям пористости (например, для вычисления

УЭС водонасыщенных пластов). С этой целью можно использовать зависимость ![]() , где

, где ![]() - коэффициент открытой

пористости, с последующим введением поправки на параметр пористости за влияние

пластовых условий залегания. Для введения таких поправок на основе

экспериментальных данных, полученных как для карбонатного, так и для

терригенного комплексов пород, рассчитаны уравнения связи

- коэффициент открытой

пористости, с последующим введением поправки на параметр пористости за влияние

пластовых условий залегания. Для введения таких поправок на основе

экспериментальных данных, полученных как для карбонатного, так и для

терригенного комплексов пород, рассчитаны уравнения связи ![]() , где

, где ![]() и

и ![]() - параметры пористости.

- параметры пористости.

Для доломитов это

уравнение имеет вид:![]()

![]()

Для известняков

зависимость характеризуется выражением:![]()

![]()

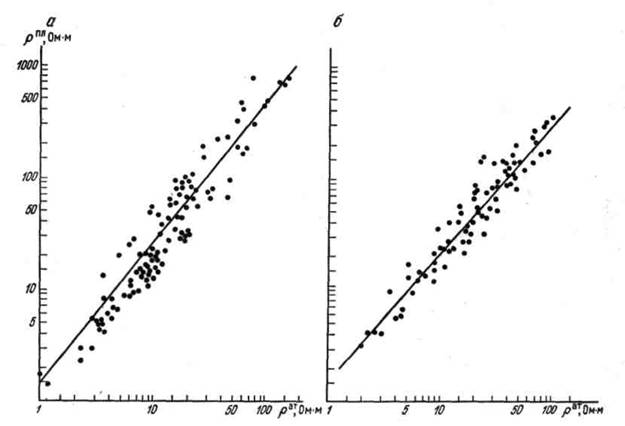

Для песчано-алевритовых пород Ванаварско-Собинского месторождения также получена корреляционная связь между УЭС, определенными в пластовыхи атмосферных условиях (рис. 4):

![]()

Аналогичная

зависимость предлагается для параметра пористости: ![]()

![]()

При расчете

корреляционных зависимостей, связывающих ![]() и

и ![]() , определенных в атмосфере и в пластовых условиях

(см. рис. 1-4), учитывались, как указывалось выше, все разновидности

монопороды. Сделана попытка определить коэффициенты приведения для отдельных

разновидностей породы. Величины коэффициентов приведения УЭС и параметра

пористости к пластовым условиям, как известно, не являются простой зависимостью

от глубины залегания пород, они определяются структурно-текстурными и

минералогическими особенностями пород, а также интенсивностью вторичных

преобразований скелета цемента, т. е. факторами, обусловливающими структуру

порового пространства.

, определенных в атмосфере и в пластовых условиях

(см. рис. 1-4), учитывались, как указывалось выше, все разновидности

монопороды. Сделана попытка определить коэффициенты приведения для отдельных

разновидностей породы. Величины коэффициентов приведения УЭС и параметра

пористости к пластовым условиям, как известно, не являются простой зависимостью

от глубины залегания пород, они определяются структурно-текстурными и

минералогическими особенностями пород, а также интенсивностью вторичных

преобразований скелета цемента, т. е. факторами, обусловливающими структуру

порового пространства.

Коэффициенты

приведения УЭС пород к пластовым условиям для карбонатного и терригенного

комплексов отложений Даниловского и Ванаварско-Собинского нефтегазовых

месторождений указаны в табл. 1, 2. Как видно из табл. 1,

2, поправочные коэффициенты ![]() для песчано-алевритовых и глинистых пород изменяются

от 1,56 в кварцевых песчаниках до 2,56 в алевролитах. У кварцевых песчаников,

представленных средне- и крупнозернистыми разностями с содержанием цемента до

3-5 %, структура токопроводящего пространства несложная, размеры пор крупные и,

по-видимому, сообщаются между собой широкими канальцами. Это обусловило

сравнительно небольшое изменение конфигурации токопроводящей среды,

происходящее в породах под действием давления (

для песчано-алевритовых и глинистых пород изменяются

от 1,56 в кварцевых песчаниках до 2,56 в алевролитах. У кварцевых песчаников,

представленных средне- и крупнозернистыми разностями с содержанием цемента до

3-5 %, структура токопроводящего пространства несложная, размеры пор крупные и,

по-видимому, сообщаются между собой широкими канальцами. Это обусловило

сравнительно небольшое изменение конфигурации токопроводящей среды,

происходящее в породах под действием давления (![]() = 1,56).

= 1,56).

Несколько иначе изменяются поправки для песчаников полимиктовых, полевошпато-кварцевых и кварцевых с железисто-глинистым цементом, содержание которого превышает 15-20 %. Для этих разновидностей пород поправки на УЭС равны соответственно 2,26 и 1,96.

Большая сжимаемость порового пространства пород объясняется уменьшением жесткости контактов между глинизированными зернами компонент скелета у полимиктовых и кварцевых песчаников с глинистым цементом. Под влиянием давления глинистые составляющие этих пород заполняют пространство между порами и таким образом значительно усложняется структура токопроводящего пространства.

Для алевролитов коэффициент приведения УЭС к пластовым условиям равен 2,56.

Для карбонатных пород коэффициенты приведения УЭС значительно выше (см. табл. 1) и изменяются от 2,43 (известняки) до 6,14 (доломиты). Чем объясняется аномально высокое значение коэффициента приведения доломитов, пока неясно, объем этих исследований невелик, возможно, это связано с неоднородностью выборки. Во всяком случае этот вопрос нельзя считать окончательно решенным.

Коэффициенты приведения скорости к пластовым условиям изменяются для отдельных литотипов карбонатных и терригенных пород незначительно (см. табл. 1, 2). Заметим, что коэффициенты приведения даны для отдельных монопород, но для всего изученного интервала разреза; для некоторых литологических разностей они установлены по недостаточно представительному числу образцов. Тем не менее этими данными можно пользоваться в зависимости от решаемых задач, так как погрешность определения скорости, например, может достигать 200 м/с, что близко к точности определения.

В дальнейшем исследования следует провести на специально отобранной коллекции образцов с обязательным наличием для них данных различного рода анализов и установить коэффициенты приведения не только для различных литотипов, но и отдельных пластов и горизонтов.

Таким образом, получены надежные формулы связи упругих и электрических параметров пород в атмосферных и пластовых условиях залегания, что, с одной стороны, характеризует надежность этих параметров, а с другой, позволяет сокращать объем длительных, трудоемких и сложных операций по определению свойств пород в барических условиях.

Таблица 1 Значения коэффициентов приведения скорости продольных волн и УЭС карбонатных пород к пластовым условиям на Даниловском месторождении

|

Порода |

Число образцов |

|

|

|

Доломиты |

34 |

1,07 |

6,14 |

|

1,01...1,16 |

2,35...22,1 |

||

|

Доломиты глинистые |

20 |

1,06 |

2,59 |

|

1,03...1,12 |

1,36...10,2 |

||

|

Доломиты соленосные |

34 |

1,06 |

2,51 |

|

1.02...1.18 |

1,04...4,07 |

||

|

Доломиты битуминозные |

14 |

1,10 |

4,56 |

|

1,03...1,17 |

1,40...10,0 |

||

|

Доломиты пористые |

10 |

1,13 |

2,77 |

|

1,04...1,18 |

1,26...4,70 |

||

|

Известняки |

17 |

1,08 |

2,43 |

|

1.02...1.19 |

1,66...3,76 |

Примечание. В числителе - средние значения коэффициентов приведения, в знаменателе - пределы их изменения.

Таблица 2 Значения коэффициентов приведения скорости продольных волн и УЭС терригенных пород к пластовым условиям на Ванаварско-Собинском месторождении

|

Порода |

Число образцов |

|

|

|

Песчаники кварцевые с регенерационно-кварцевым и кремнистым цементом |

22 |

1,18 |

1,56 |

|

1,07...1,38 |

1,16...1,97 |

||

|

Песчаники кварцевые с железисто-глинистым цементом |

7 |

1,17 |

1,96 |

|

1,07... 1,24 |

1,20...2,27 |

||

|

Песчаники полимиктовые и полевошпато-кварцевые |

10 |

1,19 |

2,26 |

|

1.12...1.34 |

1.36...2.75 |

||

|

Алевролиты |

7 |

1,13 |

2,56 |

|

1,07...1,21 |

2,41 ...2,80 |

Примечание. В числителе - средние значения коэффициентов приведения, в знаменателе - пределы их изменения.

Рис. 1. Корреляционные зависимости между скоростью продольных волн в атмосферных ![]() и пластовых

и пластовых ![]() условиях залегания для карбонатных

пород Даниловской площади.

условиях залегания для карбонатных

пород Даниловской площади.

а - для доломитов, б - для известняков

Рис. 2. Корреляционные зависимости между скоростью продольных (а) и поперечных (б) волн, определенных в атмосферных и пластовых условиях залегания в песчано-алевритовых породах Ванаварско-Собинской площади

Рис. 3. Корреляционные зависимости между УЭС доломитов (а) и известняков (б), определенных в атмосферных и пластовых условиях залегания Даниловской площади

Рис. 4. Корреляционные зависимости УЭС (I) и параметра пористости (II), определенных в пластовых и атмосферных условиях (песчано-алевритовые породы Ванаварско-Собинского месторождения)