|

УДК 550.832:550.822.3:[552+53] |

Определение граничных значений проницаемости и пористости терригенных коллекторов петрофизическими и геофизическими методами

В.Ф. КОЗЯР, В.И. ДУЗИН (Союзпромгеофизика), В.Г. ДРАЦОВ (ТОМЭ УГ ТССР), В.И. ПЕТЕРСИЛЬЕ, Э.Г. РАБИЦ (ВНИГНИ)

Выделение коллекторов и определение их эффективных толщин - одна из главных задач при подсчете запасов нефти и газа объемным методом. В благоприятных случаях она решается установлением прямых признаков проникновения фильтрата промывочной жидкости (ПЖ) в пласты по материалам ГИС, выполненных по стандартным или специальным методикам. Известна неадекватность механизмов проникновения фильтрата ПЖ из скважины в породы и фильтрации флюидов в пластах при разработке. Тем не менее в практике геологоразведочных работ принято считать, что наличие на стенках скважины фильтрационных глинистых корок и радиальные градиенты удельного электрического сопротивления (УЭС) на кривых микрокаротажа (МК), бокового каротажного зондирования (БКЗ) или комплекса бокового (БК) и бокового микрокаротажа (БМК) - достаточные признаки наличия коллекторов.

При отсутствии по

каким-либо причинам признаков проникновения для выделения коллекторов применяют

косвенные количественные критерии, использование которых заключается в

сопоставлении измеренных против исследуемых пластов геофизических характеристик

или вычисленных значений пористости (Кп) с соответствующими граничными

значениями этих величин, найденными для статистической границы раздела

коллекторов и неколлекторов. Граничные значения соответствуют минимальному

(граничному для коллекторов) значению проницаемости (![]() ) пород, при которой в них возможно

передвижение пластовых флюидов, и будут разными для водо-, нефте- и

газонасыщенных коллекторов. Их устанавливают статистической обработкой

материалов ГИС для надежно испытанных пластопересечений (интервалов) с

постоянными коллекторскими свойствами и геофизическими характеристиками, давших

притоки пластового флюида и бесприточных. Трудности получения таких материалов,

особенно на небольших месторождениях, очевидны. Поэтому в последнее время

предложены многочисленные способы определения граничных значений сопоставлением

проницаемости и пористости пород или соответствующих геофизических характеристик

с имеющимися в части скважин прямыми признаками [3, 6] и по результатам анализа

образцов керна [1, 2, 4-7]. Эти способы базируются на различной физической

основе, и при использовании их получаются неодинаковые результаты для

установления граничных значений. Однако на практике они применяются для

определения одних и тех же по смыслу граничных значений коллекторских свойств и

геофизических характеристик, что должно привести к неоднозначности оценки и

существенным ошибкам выделения коллекторов. Рассмотрим сравнительную оценку

результатов определения граничных значений проницаемости и пористости на

примере месторождения, для которого имеются все необходимые для этого данные.

) пород, при которой в них возможно

передвижение пластовых флюидов, и будут разными для водо-, нефте- и

газонасыщенных коллекторов. Их устанавливают статистической обработкой

материалов ГИС для надежно испытанных пластопересечений (интервалов) с

постоянными коллекторскими свойствами и геофизическими характеристиками, давших

притоки пластового флюида и бесприточных. Трудности получения таких материалов,

особенно на небольших месторождениях, очевидны. Поэтому в последнее время

предложены многочисленные способы определения граничных значений сопоставлением

проницаемости и пористости пород или соответствующих геофизических характеристик

с имеющимися в части скважин прямыми признаками [3, 6] и по результатам анализа

образцов керна [1, 2, 4-7]. Эти способы базируются на различной физической

основе, и при использовании их получаются неодинаковые результаты для

установления граничных значений. Однако на практике они применяются для

определения одних и тех же по смыслу граничных значений коллекторских свойств и

геофизических характеристик, что должно привести к неоднозначности оценки и

существенным ошибкам выделения коллекторов. Рассмотрим сравнительную оценку

результатов определения граничных значений проницаемости и пористости на

примере месторождения, для которого имеются все необходимые для этого данные.

В скважинах

Даулетабад-Донмезского газоконденсатного месторождения прямые признаки проникновения

наблюдаются только против коллекторов, разбуренных на пресной глинистой ПЖ, УЭС

(![]() ) которой превышает

0,2 Ом*м. В большинстве скважин, пробуренных на высокоминерализованной ПЖ (

) которой превышает

0,2 Ом*м. В большинстве скважин, пробуренных на высокоминерализованной ПЖ (![]() <0,06 Ом-м при

пластовой температуре), прямые признаки коллекторов отсутствуют.

Тонкослоистость коллекторов и невыдержанность по глубине их

фильтрационно-емкостных свойств затрудняют также определение

<0,06 Ом-м при

пластовой температуре), прямые признаки коллекторов отсутствуют.

Тонкослоистость коллекторов и невыдержанность по глубине их

фильтрационно-емкостных свойств затрудняют также определение ![]() и

и ![]() по результатам испытаний, так как даже

небольшие по толщине интервалы испытаний содержат несколько прослоев с различными

свойствами. Эти обстоятельства предопределили необходимость обоснования

по результатам испытаний, так как даже

небольшие по толщине интервалы испытаний содержат несколько прослоев с различными

свойствами. Эти обстоятельства предопределили необходимость обоснования ![]() и

и ![]() по результатам исследований

образцов пород и материалам ГИС обязательного комплекса в скважинах с пресной

ПЖ и полученных на двух ПЖ с различной минерализацией в базовых скважинах.

по результатам исследований

образцов пород и материалам ГИС обязательного комплекса в скважинах с пресной

ПЖ и полученных на двух ПЖ с различной минерализацией в базовых скважинах.

Основные запасы газа на Даулетабад-Донмезском месторождении содержатся в слабо сцементированных полевошпатово-кварцевых песчано-алевролитовых отложениях шатлыкского горизонта, тяготеющего к средней части готеривского яруса. На востоке месторождения отмечено появление гравелитов в подошве горизонта. Толщина коллекторов изменяется в отдельных пластопересечениях от 2 до 30 м. Коллекторы представлены отдельными тонкими прослоями, залегающими непосредственно рядом друг с другом или разделенными непроницаемыми перемычками. По результатам анализа керна горизонт характеризуется большим колебанием пористости (от 1,2 до 26 %) и абсолютной проницаемости (от исчезающе малой до 2 мкм2). Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) контролируются преимущественно гранулометрическим составом пород: они уменьшаются с увеличением содержания алевритовой фракции. Влияние глинистости и карбонатности на ФЕС коллекторов незначительно: не выше 5 и 3 % соответственно в породах пористостью более 8 и 10 %.

При использовании

результатов стандартных исследований образцов керна, отобранного на ПЖ с водной

основой, предполагается, что к неколлекторам принадлежат породы,

поры которых заполнены остаточной водой (![]() ) или остаточной водой и остаточной нефтью (

) или остаточной водой и остаточной нефтью (![]() ) [3, 6]. Такие породы

обладают нулевыми значениями эффективных проницаемости (

) [3, 6]. Такие породы

обладают нулевыми значениями эффективных проницаемости (![]() ) и пористости (

) и пористости (![]() ). Наличие отличной от нуля эффективной

пористости (

). Наличие отличной от нуля эффективной

пористости (![]() >0)

свидетельствует о присутствии в породах свободных флюидов, не связанных с

зернами минерального скелета. Однако движение флюидов еще не устанавливается.

Значения

>0)

свидетельствует о присутствии в породах свободных флюидов, не связанных с

зернами минерального скелета. Однако движение флюидов еще не устанавливается.

Значения ![]() и

и ![]() (рис. 1,

таблица), соответствующие

(рис. 1,

таблица), соответствующие ![]() =0, характеризуют абсолютные границы

коллекторов по пористости и проницаемости [7]. Для газонасыщенных коллекторов

Даулетабад-Донмезского месторождения, остаточная нефтенасыщенность которых по

керну (2 %) находится в пределах погрешности ее измерения,

=0, характеризуют абсолютные границы

коллекторов по пористости и проницаемости [7]. Для газонасыщенных коллекторов

Даулетабад-Донмезского месторождения, остаточная нефтенасыщенность которых по

керну (2 %) находится в пределах погрешности ее измерения, ![]() определяется согласно выражению

определяется согласно выражению ![]()

Движение флюида в

коллекторе становится возможным, если давление вытеснения передается по

свободному флюиду, т. е. эффективные поры сообщаются между собой. Изучение ![]() на образцах керна

показывает, что при стремлении

на образцах керна

показывает, что при стремлении ![]() к 100 %

к 100 % ![]() уменьшается до значений 10-17 м2 и менее и заметно увеличивается (на один-два

порядка) при

уменьшается до значений 10-17 м2 и менее и заметно увеличивается (на один-два

порядка) при ![]() ,равных

70-80 % [4, 5]. Такому содержанию остаточной водонасыщенности соответствуют

значения

,равных

70-80 % [4, 5]. Такому содержанию остаточной водонасыщенности соответствуют

значения ![]() >0;

обычно они принимаются равными 1,0- 1,5% [3]. Их точные значения устанавливают

по результатам специальных исследований керна, направленных на определение

величин

>0;

обычно они принимаются равными 1,0- 1,5% [3]. Их точные значения устанавливают

по результатам специальных исследований керна, направленных на определение

величин ![]() и

и ![]() , характеризующих

появление в породах свободных флюидов, и величин

, характеризующих

появление в породах свободных флюидов, и величин ![]() и

и ![]() , превышение которых свидетельствует о движении

флюида как сплошной среды.

, превышение которых свидетельствует о движении

флюида как сплошной среды.

Определение граничных

значений по результатам специальных исследований образцов керна основано на

установлении факта проникновения фильтрата ПЖ в породы. Для этого в аппаратах

Закса проводят определение водонасыщенности на предварительно

загерметизированных образцах керна из скважин, пробуренных на ПЖ с безводной

(известково-битумной) и водной основами [2]. Предполагается, что в поры проницаемых

пород проникает углеводородный фильтрат при бурении на известково-битумной ПЖ и

вода на обычной глинистой ПЖ. Проникновение воды в продуктивные пласты

устанавливают по превышению текущей водонасыщенности (Кв) образцов из

коррелируемых пластов или пластов с близкими фильтрационно-емкостными

свойствами, вскрытых на водной ПЖ, над остаточной водонасыщенностью образцов из

пластов, разбуренных на ПЖ с углеводородной основой. Наоборот, на проникновение

в водонасыщенные пласты указывает уменьшение Кв образцов, отобранных на

безводной ПЖ. Абсолютные граничные значения ![]() и

и ![]() находят по точкам пересечения корреляционных кривых

для остаточной водонасыщенности с линией Кв=Кв.о=100% (рис. 2,

а, б). Абсцисса точки пересечения корреляционных кривых для Кв.о и Кв

определяет средние граничные значения

находят по точкам пересечения корреляционных кривых

для остаточной водонасыщенности с линией Кв=Кв.о=100% (рис. 2,

а, б). Абсцисса точки пересечения корреляционных кривых для Кв.о и Кв

определяет средние граничные значения ![]() и

и ![]() для движущихся флюидов, а диапазон перекрытия

точек на графике - область неоднозначности установленных величин. Ордината

точки пересечения корреляционных кривых соответствует среднему значению

остаточной водонасыщенности, при котором становится возможным движение флюидов

как сплошной среды. Этому значению Кв.о отвечает

для движущихся флюидов, а диапазон перекрытия

точек на графике - область неоднозначности установленных величин. Ордината

точки пересечения корреляционных кривых соответствует среднему значению

остаточной водонасыщенности, при котором становится возможным движение флюидов

как сплошной среды. Этому значению Кв.о отвечает ![]() , равная 2,2 %.

, равная 2,2 %.

Во втором способе [1]

проникновение фильтрата водной ПЖ в породы установлено сопоставлением ![]() и

и![]() (рис. 2, в, г), измеренных

на одних и тех же образцах прямым экстракционно-дистилляционным методом в

аппаратах Закса и капилляриметрическим методом соответственно. К коллекторам

относятся образцы, для которых разность

(рис. 2, в, г), измеренных

на одних и тех же образцах прямым экстракционно-дистилляционным методом в

аппаратах Закса и капилляриметрическим методом соответственно. К коллекторам

относятся образцы, для которых разность ![]() . Величины

. Величины ![]() ,

, ![]() и

и ![]() ,

,![]() определяют таким же способом, как на рис. 2, а, б.

определяют таким же способом, как на рис. 2, а, б.

Значения ![]() и

и ![]() , найденные по образцам керна тремя разными

способами и характеризующие статистическую границу, при пересечении которой

, найденные по образцам керна тремя разными

способами и характеризующие статистическую границу, при пересечении которой ![]() становится отличной от

нуля, практически совпадают друг с другом (см. таблицу).

Для песчано-алевролитовых коллекторов Даулетабад-Донмезского месторождения

свободные (несвязанные) вода и газ появляются в породах, обладающих абсолютной

проницаемостью более (0,06-0,1)*10-15м2 в границах

доверительности (2-40)x10-17 м2 и пористостью более 3,7 % (границы

доверительности 1-6,5%). Несколько большее значение

становится отличной от

нуля, практически совпадают друг с другом (см. таблицу).

Для песчано-алевролитовых коллекторов Даулетабад-Донмезского месторождения

свободные (несвязанные) вода и газ появляются в породах, обладающих абсолютной

проницаемостью более (0,06-0,1)*10-15м2 в границах

доверительности (2-40)x10-17 м2 и пористостью более 3,7 % (границы

доверительности 1-6,5%). Несколько большее значение ![]() , равное для песчано-алевролитовых пород

5,8 %, установлено по результатам измерения индекса свободного флюида (ИСФ)

методом ЯМР на проэкстрагированных и водонасыщенных образцах пород (по данным

С.М. Аксельрода). Так как ИСФ отличен от нуля только в породах, содержащих

жидкость в свободном состоянии, то определение

, равное для песчано-алевролитовых пород

5,8 %, установлено по результатам измерения индекса свободного флюида (ИСФ)

методом ЯМР на проэкстрагированных и водонасыщенных образцах пород (по данным

С.М. Аксельрода). Так как ИСФ отличен от нуля только в породах, содержащих

жидкость в свободном состоянии, то определение ![]() проведено по пересечению корреляционной

зависимости между ИСФ и Кп с осью пористости. Для гравелитов граничное значение

проницаемости, найденное по результатам стандартных анализов керна, составляет

0,46*10-15м2 в границах доверительности (0,10-2,60)*10-15 м2. Ему соответствует более низкое, чем для

песчаников и алевролитов, граничное значение пористости, равное 3,2% (при

разбросе точек от 1 до 7,2 %).

проведено по пересечению корреляционной

зависимости между ИСФ и Кп с осью пористости. Для гравелитов граничное значение

проницаемости, найденное по результатам стандартных анализов керна, составляет

0,46*10-15м2 в границах доверительности (0,10-2,60)*10-15 м2. Ему соответствует более низкое, чем для

песчаников и алевролитов, граничное значение пористости, равное 3,2% (при

разбросе точек от 1 до 7,2 %).

Величины ![]() и

и![]() , найденные по образцам керна и

характеризующие условия движения флюидов в поровом пространстве, составляют

другую группу значений, также близких друг к другу, но превышающих

, найденные по образцам керна и

характеризующие условия движения флюидов в поровом пространстве, составляют

другую группу значений, также близких друг к другу, но превышающих ![]() на (0,1-0,3)*10-15 м2 и

на (0,1-0,3)*10-15 м2 и ![]() на 2,2-3,3% (см. таблицу).

на 2,2-3,3% (см. таблицу).

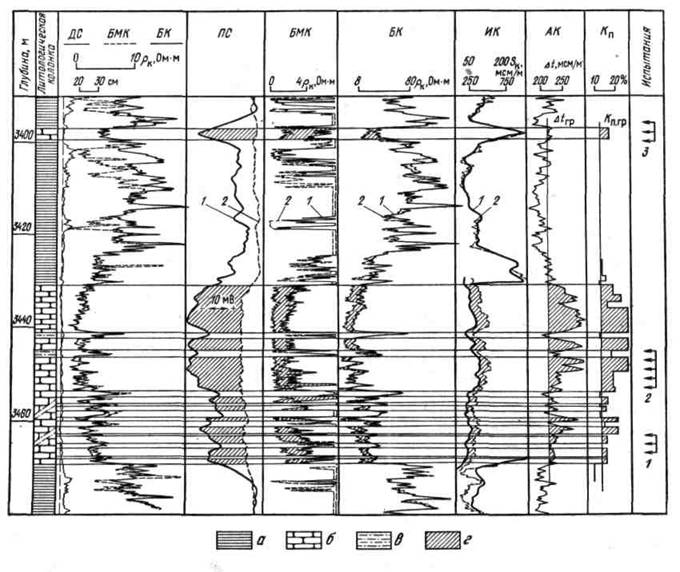

Определение граничного

значения пористости по материалам ГИС осуществлено построением кумулятивных

кривых пористости для эффективных толщин проницаемых и непроницаемых прослоев

[3]. Пористость пород определена по данным акустического каротажа (АК) с

использованием петрофизической зависимости, найденной по образцам керна

изучаемого горизонта в термобарических условиях, аналогичных пластовым.

Проницаемость прослоев установлена по прямым качественным признакам

проникновения на кривых ГИС (кавернометрия, ПС, МК, БКЗ), полученным при

статистических условиях в скважинах с пресной ПЖ и по материалам повторных ГИС,

выполненных в пяти базовых скважинах на двух ПЖ,![]() которых целенаправленно изменяли более чем

на порядок. В последних скважинах из трех измерений (на пресных ПЖ, на которых

бурили скважины, после замены пресной ПЖ на высокоминерализованную и после

расширения стволов скважин на высокоминерализованной ПЖ) наиболее информативные

материалы для выделения коллекторов получены на первом и третьем этапах.

Проницаемые прослои отмечаются на них выполаживанием кривой ПС и уменьшением

сопротивлений на кривых БК, БМК и индукционного (ИК) каротажа (рис.

3). Контроль качества измерений при электрическом каротаже осуществлен по

непроницаемым глинистым пластам,

которых целенаправленно изменяли более чем

на порядок. В последних скважинах из трех измерений (на пресных ПЖ, на которых

бурили скважины, после замены пресной ПЖ на высокоминерализованную и после

расширения стволов скважин на высокоминерализованной ПЖ) наиболее информативные

материалы для выделения коллекторов получены на первом и третьем этапах.

Проницаемые прослои отмечаются на них выполаживанием кривой ПС и уменьшением

сопротивлений на кривых БК, БМК и индукционного (ИК) каротажа (рис.

3). Контроль качества измерений при электрическом каротаже осуществлен по

непроницаемым глинистым пластам, ![]() которых не изменялось со временем и при смене ПЖ. На

изменение

которых не изменялось со временем и при смене ПЖ. На

изменение![]() кривая

интервального времени

кривая

интервального времени ![]() ,

по которой определена пористость пород, не реагирует.

,

по которой определена пористость пород, не реагирует.

Независимо от способа

выделения проницаемых прослоев по материалам ГИС установлены близкие (7,5 и 8

%) значения ![]() песчано-алевролитовых

коллекторов (см. таблицу). Согласно петрофизической

зависимости между Кп и Кпр им соответствуют граничные значения проницаемости в

диапазоне (0,6-0,65)*10-15 м2.

Граничные значения

песчано-алевролитовых

коллекторов (см. таблицу). Согласно петрофизической

зависимости между Кп и Кпр им соответствуют граничные значения проницаемости в

диапазоне (0,6-0,65)*10-15 м2.

Граничные значения ![]() ,

определенные по ГИС, близки к значениям (см. таблицу),

найденным по образцам пород в условиях фильтрации свободных флюидов при

,

определенные по ГИС, близки к значениям (см. таблицу),

найденным по образцам пород в условиях фильтрации свободных флюидов при ![]() 2,2 % и

2,2 % и ![]() 70 %. Экспертизой ГКЗ СССР для

выделения песчано-алевролитовых коллекторов принято значение

70 %. Экспертизой ГКЗ СССР для

выделения песчано-алевролитовых коллекторов принято значение ![]() = 7,5 %. Оно существенно ниже,

чем полученное (10,3 %) по результатам испытаний разведочных скважин (как

правило, интервалы испытаний включали несколько прослоев с разными

геофизическими характеристиками). Для песчано-гравелитовых коллекторов по

материалам ГИС определено значение

= 7,5 %. Оно существенно ниже,

чем полученное (10,3 %) по результатам испытаний разведочных скважин (как

правило, интервалы испытаний включали несколько прослоев с разными

геофизическими характеристиками). Для песчано-гравелитовых коллекторов по

материалам ГИС определено значение ![]() , равное 5,2 % в диапазоне доверительности 1,0-6,8 %.

, равное 5,2 % в диапазоне доверительности 1,0-6,8 %.

Таким образом, по

результатам стандартных и специальных исследований образцов керна и материалам

ГИС статистическим путем находят граничные значения проницаемости и пористости,

характеризующие различную степень подвижности флюидов в породах. Движение

флюидов происходит, если проницаемость и пористость пород превышают граничные

значения ![]() и

и ![]() , установленные для пород

с эффективной пористостью, обеспечивающей передачу давления вытеснения по

свободному флюиду. Для изучаемых отложений это достигается при

, установленные для пород

с эффективной пористостью, обеспечивающей передачу давления вытеснения по

свободному флюиду. Для изучаемых отложений это достигается при ![]() , равной 2,2 %, и Кв.о<70 %.

Значения

, равной 2,2 %, и Кв.о<70 %.

Значения![]() и

и ![]() могут быть

использованы для выделения коллекторов с соблюдением всех требований и

ограничений, относящихся к статистически установленным границам. Отнесение

каждого конкретного прослоя к коллекторам или неколлекторам выполняется с

вероятностью, которая определяется точкой пересечения кумулятивных кривых, использованных

для определения

могут быть

использованы для выделения коллекторов с соблюдением всех требований и

ограничений, относящихся к статистически установленным границам. Отнесение

каждого конкретного прослоя к коллекторам или неколлекторам выполняется с

вероятностью, которая определяется точкой пересечения кумулятивных кривых, использованных

для определения ![]() и

и ![]() [3]. Однозначно (со 100

%-ной вероятностью) характеризуются породы, для которых найденные значения Кпр

или Кп находятся за пределами интервала доверительности. Пласт относят к

коллекторам, если Кпр и Кп превышают соответствующие верхние значения в

интервале доверительности, и к неколлекторам, если они меньше нижних значений.

Если Кпр и Кп попадают в интервал доверительности, то для однозначной

идентификации пласта необходимо использовать какие-либо имеющиеся прямые признаки

коллекторов либо провести дополнительные работы по его опробованию. Вполне

естественно, что при выделении коллекторов с использованием статистических

критериев коллектор-неколлектор возможно наличие равного числа случаев

неправильного отнесения непроницаемых пород к коллекторам и, наоборот,

проницаемых к неколлекторам. При этом погрешность определения суммарной для

залежи эффективной толщины уменьшается в

[3]. Однозначно (со 100

%-ной вероятностью) характеризуются породы, для которых найденные значения Кпр

или Кп находятся за пределами интервала доверительности. Пласт относят к

коллекторам, если Кпр и Кп превышают соответствующие верхние значения в

интервале доверительности, и к неколлекторам, если они меньше нижних значений.

Если Кпр и Кп попадают в интервал доверительности, то для однозначной

идентификации пласта необходимо использовать какие-либо имеющиеся прямые признаки

коллекторов либо провести дополнительные работы по его опробованию. Вполне

естественно, что при выделении коллекторов с использованием статистических

критериев коллектор-неколлектор возможно наличие равного числа случаев

неправильного отнесения непроницаемых пород к коллекторам и, наоборот,

проницаемых к неколлекторам. При этом погрешность определения суммарной для

залежи эффективной толщины уменьшается в ![]() раз по сравнению с единичным пластопересечением, где

n - число пластов. При меньших

значениях проницаемости (

раз по сравнению с единичным пластопересечением, где

n - число пластов. При меньших

значениях проницаемости (![]()

![]() ) и пористости (

) и пористости (![]() ) породы содержат свободные флюиды в виде отдельных,

не соединенных между собой капель. Движение флюидов в них может происходить под

влиянием процессов диффузии и капиллярной пропитки. В случае явно выраженной

трещиноватости такие породы могут отдавать свободный флюид в скважину или

соседние прослои с более высокими коллекторскими свойствами. Превышение Кпр и

Кп над

) породы содержат свободные флюиды в виде отдельных,

не соединенных между собой капель. Движение флюидов в них может происходить под

влиянием процессов диффузии и капиллярной пропитки. В случае явно выраженной

трещиноватости такие породы могут отдавать свободный флюид в скважину или

соседние прослои с более высокими коллекторскими свойствами. Превышение Кпр и

Кп над ![]() и

и ![]() должно рассматриваться в

качестве информативного признака для выделения и последующего тщательного

изучения потенциальных коллекторов.

должно рассматриваться в

качестве информативного признака для выделения и последующего тщательного

изучения потенциальных коллекторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.с. 834648 [СССР]. Способ установки факта проникновения бурового раствора в нефтегазоносный пласт / В.И. Петерсилье, Ю.Я. Белов. Заявлено 26.03,79, № 2743386; опубл. в Б. И„. 1981, № 20.

2. А.с. 819781 [СССР]. Способ установления факта проникновения водного фильтрата бурового раствора в нефтегазоносные пласты / В.И. Петерсилье, Э.Г. Рабиц, Ю.Я. Белов. Заявлено 20.02.79, № 2727047; опубл. в Б. И., 1981, № 13.

3. Козяр В.Ф., Ручкин А.В., Яценко Г.Г. Геофизические исследования подсолевых отложений при аномальных пластовых давлениях. М„ Недра, 1983.

4. Мулин В.Б. Изменение коллекторских свойств кварцевых песчаников под действием всестороннего сжатия и температуры.- В кн.: Физические свойства горных пород при высоких термодинамических параметрах. Баку, 1978, с. 78-79.

5. Обоснование нижних пределов фильтрационно-емкостных параметров пород-коллекторов Оренбургского газоконденсатного месторождения /К.A. Абдрахманов, М.И. Колоскова, И.А. Колосов и др.- В кн.: Коллекторы нефти и газа и флюидоупоры. Новосибирск, 1983, с. 79-80.

6. Основные принципы определения подсчетных параметров запасов нефти на примере месторождений Западной Сибири / Ю.А. Ковальчук, В.П. Санин, В.П. Сонич и др.- В кн.: Методы подсчета запасов нефти и газа. М., 1986, с. 27-32.

7. Яценко Г.Г., Ручкин А.В. Обоснование нижних пределов проницаемости и пористости коллекторов по данным исследований образцов керна.- Геология нефти и газа, 1975, № 12, с. 42-45.

Таблица Определение граничных значений проницаемости и пористости песчано-алевролитовых коллекторов Даулетабад-Донмезского месторождения

|

Параметр |

Способы определения граничных значений параметров |

|

||||||

|

Петрофизические |

|

Геофизические |

Промысловые |

|

||||

|

по сопоставлению величин |

ЯМР |

по качественным признакам |

по результатам испытаний скважин |

|

||||

|

|

|

|

||||||

|

на пресной ПЖ |

на двух ПЖ |

|

||||||

|

|

0,12 |

0,06 |

0,06 |

- |

- |

- |

|

|

|

0,034-0,4 |

0,02-0,16 |

0,02-0,14 |

|

|

||||

|

|

0,36 |

0,23 |

0,21 |

- |

- |

- |

|

|

|

0,11 - 1,3 |

0,15-0,4 |

0,14-0,37 |

|

|

||||

|

|

3,7 |

3,5 |

4,0 |

5,8 |

- |

- |

|

|

|

1,2-6,4 |

1-5,8 |

1,5-6,5 |

2,8-9,4 |

|

|

|||

|

|

6,2 |

6,7 |

7,3 |

8,0 |

7,5 |

7,2 |

10,3 |

|

|

3,6-9 |

4,6-8,8 |

5,7-9,2 |

4,8-11,2 |

4,8-10,2 |

2,6-10,2 |

4,5-15 |

|

|

Примечание. В числителе - среднее значение, в знаменателе - диапазон доверительности.

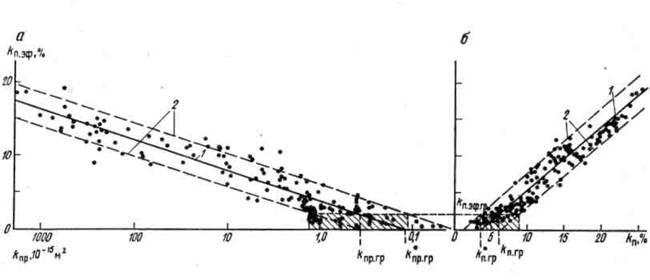

Рис. 1. Графики определения граничных значений ![]() ,

, ![]() и

и ![]() ,

, ![]() сопоставлением измеренных на образцах керна проницаемости

(а) и пористости (б) с рассчитанными значениями

сопоставлением измеренных на образцах керна проницаемости

(а) и пористости (б) с рассчитанными значениями![]()

1 - корреляционные зависимости между ![]() и

и ![]() ;

;![]() и

и ![]() ; 2 - границы разброса точек на корреляционных зависимостях;

заштрихованная площадь - интервалы

доверительности определения

; 2 - границы разброса точек на корреляционных зависимостях;

заштрихованная площадь - интервалы

доверительности определения ![]() и

и ![]()

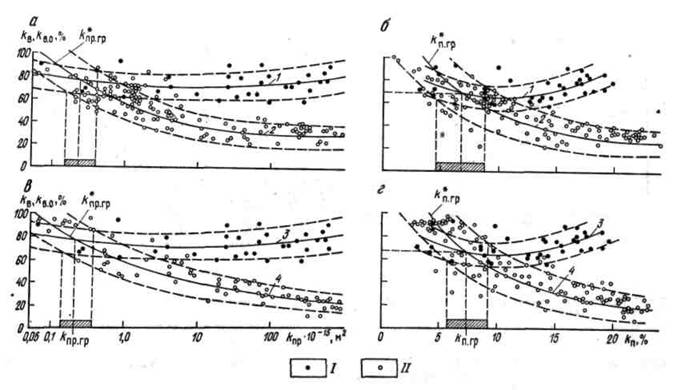

Рис. 2. Графики

определения граничных значений ![]() и

и ![]() пород.

пород.

а, б - определение текущей водонасыщенности (Кв) экстракционно-дистилляционным методом на герметизированных образцах керна из коррелируемых пластов, отобранных на ПЖ с водной (1) и безводной (2) основами; в, г - определение текущей (3) и остаточной (4) водонасыщенности на одних и тех же образцах, отобранных на водной ПЖ; значения водонасыщенности по образцам на ПЖ: I - с водной (или текущей), II - с безводной (или остаточной). Условные обозначения см. рис. 1.

Рис. 3. Выделение проницаемых пластов и прослоев по результатам повторных ГИС

на двух ПЖ.

При бурении: 1 - на пресной ПЖ, 2 - на высокоминерализованной ПЖ; породы: а - непроницаемые глинистые пласты, б - продуктивные песчаники, в - заглинизированные прослои, г - проницаемые пласты и прослои; цифры в кружках - дебит газа (м3/сут): 1 - 555,78, 2 - 705,73, 3 - 3000