|

УДК 553.98:550.812.003.13 |

Эффективность поисковых и разведочных работ в связи с динамикой структуры запасов нефти и газа

В.Н. МАРТЫШКИН, З.Д. ХАННАНОВ (ТюменНИИгипрогаз)

Основой для

перспективного планирования прироста разведанных (![]() ) запасов УВ являются сложившиеся на начало

планируемого периода предварительно оцененные запасы. При составлении

долгосрочных программ развития нефтегазовой отрасли и их корректировке рост

промышленных запасов, эффективность разведки, оценка возможного уровня

добычи во многом определяются наличием предварительных запасов и тенденцией в

динамике их структуры.

) запасов УВ являются сложившиеся на начало

планируемого периода предварительно оцененные запасы. При составлении

долгосрочных программ развития нефтегазовой отрасли и их корректировке рост

промышленных запасов, эффективность разведки, оценка возможного уровня

добычи во многом определяются наличием предварительных запасов и тенденцией в

динамике их структуры.

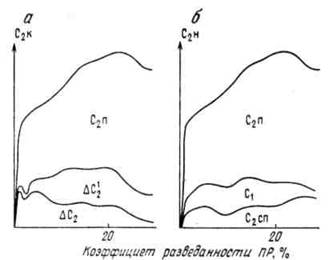

На рис. 1 приведена структура запасов категории С2 и ресурсов категорий С3 и D в процессе их реализации и формирования на примере Западно-Сибирской НГО.

Запасы С2н и ресурсы С3н на начало анализируемого периода в процессе поисково-разведочных работ разделяются на убывающую и пассивную части. Пассивные (С2п, С3п) - это те запасы и ресурсы, которые по каким-либо причинам не вовлекались в поиски и разведку. Такими причинами могут быть ограниченность материально-технической базы геологоразведочного предприятия, некондиционность и низкая перспективность на данном этапе поисково-разведочных работ отдельных месторождений (залежей), объектов и площадей. Убывшие (С2уб, С3уб) - это запасы и ресурсы, которые убыли из категорий С2 и С3 в результате поисково-разведочных работ [1, 2].

Запасы и ресурсы убывают по двум причинам: 1) списываются как не подтвердившиеся результатами разведки и поисков (С2сп, С3сп), 2) переводятся в более достоверные категории (С1, С2).

Приращиваться запасы ![]() могут за счет

переведенных из предшествующей менее достоверной категории в более достоверную

(С1, С2) пересчитанных (C1пр,

С2пр). Последние приращиваются из категории D

в результате заниженной начальной оценки предварительных запасов (С2н)

и перспективных ресурсов (С3н). Кроме того, в некоторых случаях,

когда на месторождении отсутствуют запасы категории С2, большие

объемы могут приращиваться из прогнозных ресурсов при переоценке имеющихся

разведанных запасов в результате пересмотра и увеличения таких подсчетных

параметров, как эффективная мощность, пористость и нефтегазонасыщенность.

могут за счет

переведенных из предшествующей менее достоверной категории в более достоверную

(С1, С2) пересчитанных (C1пр,

С2пр). Последние приращиваются из категории D

в результате заниженной начальной оценки предварительных запасов (С2н)

и перспективных ресурсов (С3н). Кроме того, в некоторых случаях,

когда на месторождении отсутствуют запасы категории С2, большие

объемы могут приращиваться из прогнозных ресурсов при переоценке имеющихся

разведанных запасов в результате пересмотра и увеличения таких подсчетных

параметров, как эффективная мощность, пористость и нефтегазонасыщенность.

Прибывшие предварительные

запасы (Q1) за анализируемый

период складываются из трех частей: переведенной (С2), пересчитанной

(С2пр) и переоцененной ![]() . Последняя - это та часть запасов, которая

приращивается на ранее открытых месторождениях (залежах) из категории D в результате переоценки предварительных запасов этих

месторождений (залежей) в процессе разведочных работ.

. Последняя - это та часть запасов, которая

приращивается на ранее открытых месторождениях (залежах) из категории D в результате переоценки предварительных запасов этих

месторождений (залежей) в процессе разведочных работ.

Перспективные ресурсы,

как переоцененные ![]() ,

так и приращенные

,

так и приращенные ![]() ,

прибывают (Q2) из прогнозных

ресурсов (D).

,

прибывают (Q2) из прогнозных

ресурсов (D).

Предварительные запасы и

перспективные ресурсы формируются на конец анализируемого периода (С2к,

С3к) из ряда источников. В первую очередь - это оставшаяся пассивная

часть запасов и ресурсов и, кроме того, прибывшая часть запасов (Q1) и ресурсов (Q2).

Прибывшие запасы состоят из переоцененных ![]() , переведенных (С2) и пересчитанных (С2пр),

а прибывшие ресурсы - из переоцененных

, переведенных (С2) и пересчитанных (С2пр),

а прибывшие ресурсы - из переоцененных ![]() и приращенных

и приращенных ![]() .

.

Итак, предварительно

оцененные запасы (перспективные ресурсы) на начало анализируемого периода

подразделяются в процессе разведочных работ на три части: С1(С2);

С2сп(С3сп); С2п(С3п). На конец

периода предварительные запасы формируются из четырех источников: ![]()

![]() , а перспективные ресурсы из трех:

, а перспективные ресурсы из трех: ![]() .

.

Иногда с помощью удельных приростов запасов УВ не удается проследить эффективность поисково-разведочных работ по тому или иному направлению. Чаще всего в первую очередь осваиваются ресурсы верхнего нефтегазоносного комплекса (НГК), на который направлены основные объемы бурения. По мере истощения его ресурсов с ростом материально-технической оснащенности в разведку вовлекаются ресурсы нижезалегающих НГК, на которые и переориентируется поисково-разведочное бурение. Параллельно разведуется и верхний НГК. Поэтому на данном этапе работ довольно сложно установить объем бурения, затраченный на каждый комплекс. В этих случаях анализ динамики составных частей предварительных запасов и перспективных ресурсов поможет в определенной мере охарактеризовать, насколько эффективно ведутся как поисковые, так и разведочные работы и их перспективы по определенным направлениям (Приведенный пример не охватывает всех возможных направлений работ. Наиболее полное представление дает статья Н.А. Крылова (Геология нефти и газа, 1982, № 11).).

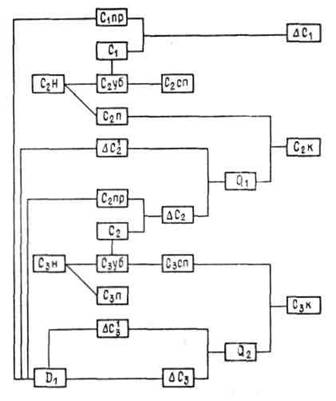

Исходя из стадийности геологоразведочного процесса, в динамике реализации и формирования предварительных запасов в зависимости от степени разведанности потенциальных ресурсов (ПР) можно выделить ряд закономерностей (рис. 2).

Предпосылкой для этого послужило то, что при обосновании ПР по определенному направлению в первую очередь истощаются прогнозные ресурсы, последовательно переходящие в перспективные, затем перспективные ресурсы переводятся в предварительные запасы и, наконец, последние реализуются в разведанные запасы, т. е. значимость каждой менее достоверной категории ресурсов и запасов в структуре ПР в процессе поисково-разведочных работ должна последовательно снижаться практически до полного перевода их в разведанные категории.

Прежде всего рассмотрим по сглаженным кривым динамику формирования предварительных запасов по мере освоения ПР. Предварительные запасы, подготовленные поисковыми работами к началу разведочного этапа, в дальнейшем с расширением фронта работ, увеличением степени разведанности ПР постепенно возрастают и стремятся к максимальной величине. По достижении максимума вследствие истощения недр количество запасов категории С2 неуклонно снижается и стремится к нулю. Аналогично изменяются и эффективность геологоразведочных работ [3].

По значимости той или иной составной части в формировании предварительных запасов по определенному направлению в ходе реализации ПР можно выделить ряд стадий, характеризующих поисковые работы (Применительно к северным районам Тюменской области.).

В I стадии (10-20 %-ное освоение ПР, когда детальные разведочные работы незначительны и ведется в основном поисковое бурение на более перспективных объектах) предварительные запасы формируются в основном за счет перевода перспективных ресурсов. Поисковые работы здесь высокоэффективны.

Во II стадии расширяется фронт и возрастают объемы разведочного

бурения, детализируется строение открытых месторождений (залежей) и

увеличивается, стремясь к максимальным значениям, прирост предварительных

запасов ![]() на ранее

открытых месторождениях (залежах). Наибольшие приросты их сохраняются при 20-60

%-ном освоении ПР. В это время роль переведенных запасов из перспективных

ресурсов в результате уменьшения фонда структур и их размеров постепенно

снижается, эффективность поискового бурения начинает падать.

на ранее

открытых месторождениях (залежах). Наибольшие приросты их сохраняются при 20-60

%-ном освоении ПР. В это время роль переведенных запасов из перспективных

ресурсов в результате уменьшения фонда структур и их размеров постепенно

снижается, эффективность поискового бурения начинает падать.

Для III стадии (60-80 %-ное освоение ПР) характерно еще большее

уменьшение роли приращенных запасов (![]() ) снижение доли переоцененных запасов

) снижение доли переоцененных запасов ![]() , На этом отрезке времени

повышается значимость пассивной части в структуре запасов. Здесь поисковые

работы дают незначительный эффект.

, На этом отрезке времени

повышается значимость пассивной части в структуре запасов. Здесь поисковые

работы дают незначительный эффект.

На конечной (IV) стадии освоения ПР (80-100 %) почти весь объем предварительных запасов формируется из пассивной части предыдущего этапа. Поисковые работы практически неэффективны.

В динамике формирования запасов категории С2 для одного направления (если нет сдерживающих субъективных причин) должна прослеживаться определенная закономерность (последовательная смена максимальных значений составных частей), которая длительное время будет способствовать поддержанию и сохранению основного резерва разведки - предварительных запасов. Кроме того, скользящая смена максимальных значений последних по различным направлениям поисково-разведочных работ обеспечит стабильность или, во всяком случае, снизит темп падения величины запасов категории С2 на более высоком уровне поисков и разведки. Так, если ПР одного направления разведаны на 45-50 %, то в это время необходимо вводить в поисковое бурение другое направление и т. д. Этим будет компенсироваться снижение предварительных запасов по первому направлению за счет роста их по другому.

По тому, как соотносятся величины убывших и пассивных частей в процессе реализации предварительных запасов, можно выделить три стадии, характеризующие теперь уже разведочные работы по определенному направлению от начального до полного освоения ПР.

На I стадии, если нет значительной разобщенности во времени (5-8 лет) при достижении максимальных значений запасов С2н различных НГО региона, С2п и С2уб синхронно возрастают до максимальной величины предварительных запасов С2н. Допустим, что в одной НГО максимум последних по какому-то направлению был достигнут к началу 1970 г., а в другой - к 1978 г. В целом же по региону это приведет к нарушению синхронности в изменении убывшей и пассивной частей запасов по этому направлению.

На I стадии ежегодно растущие объемы и эффективность разведочных работ приводят к росту С2уб. В то же время для районов с богатым УВ-потенциалом увеличение производственных мощностей недостаточно, чтобы вовлечь в разведку все предварительные запасы. Кроме того, существуют некондиционные предварительные запасы, роль которых постоянно повышается. Все это обусловливает рост пассивной части запасов. По соотношению величин С2п и С2уб здесь может быть несколько ситуаций.

Во-первых, при С2уб>С2п такое положение может возникнуть по тем направлениям, где геологическое строение месторождений (залежей), их морфология довольно просты, запасы УВ сосредоточены на небольших, легкодоступных глубинах. Поэтому разведочные работы ведутся высокими темпами и запасы интенсивно вовлекаются в разведку. При этом убывшая часть их значительно больше пассивной.

Во-вторых, вероятна чисто теоретическая ситуация, когда пассивная часть практически отсутствует. Это возможно в том случае, если бы не существовало некондиционных по запасам месторождений (залежей).

В-третьих, при С2п>С2уб такое состояние может возникнуть по направлениям разведочных работ со сложным геологическим строением месторождений (залежей), сильной литологической изменчивостью продуктивных пластов, сложной конфигурацией залежей, большими глубинами залегания и резкой территориальной разобщенностью. В таких условиях вовлечение в разведку запасов ведется значительно медленнее, менее эффективно и здесь преобладает доля пассивной части.

На II стадии (20-60 %-ное освоение ПР) после достижения максимальной вовлеченности в разведку предварительных запасов, при условии, что освоение ПР в нефтегазоносных областях региона не разобщено во времени, пассивная часть запасов существенно не меняется. Реализация предварительных запасов ведется интенсивно и примерно на одном уровне. В этот период в результате увеличения объемов бурения разведуются приращенные и переоцененные кондиционные запасы и вовлекаются в разведку кондиционные запасы пассивной части предшествующего периода. Отмечается наибольшая эффективность разведочных работ.

На III стадии при 60-100 %-ном освоении ПР по мере изменения кондиционности месторождений последовательно в разведку вводится преимущественно пассивная часть запасов, оставшаяся от предыдущего этапа. Эффективность разведки здесь низкая, потому что работы выполняются в более сложных условиях, все меньше переводится запасов в разведанные категории.

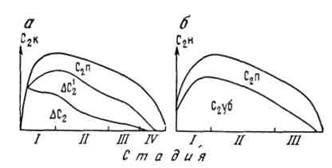

Существенные отклонения

от установленной стадийности в динамике формирования и реализации

предварительных запасов в процессе освоения ПР могут свидетельствовать о

методических просчетах при ведении поисково-разведочных работ по направлению. Допустим,

что в районе в начальной фазе на II

стадии формирования предварительных запасов НГК (освоено около 30 % ПР)

сложилась следующая ситуация (рис 3, а): ![]()

![]() Другими словами, на ранее открытых месторождениях

(залежах) прирост предварительных запасов снижается, а перспективные ресурсы

переводятся в запасы категории С2 медленно. Таким образом, при

существующих здесь высоких перспективах поисковые работы ведутся малоэффективно.

Другими словами, на ранее открытых месторождениях

(залежах) прирост предварительных запасов снижается, а перспективные ресурсы

переводятся в запасы категории С2 медленно. Таким образом, при

существующих здесь высоких перспективах поисковые работы ведутся малоэффективно.

Здесь же в процессе

реализации запасов категории С2н начало II стадии характеризуется следующей обстановкой (см. рис. 3, б):![]()

![]() . Иначе говоря, на фоне снижения С2н

вовлечение запасов в разведку происходит примерно на одном уровне. Кроме того,

убывают запасы преимущественно по направлению списания, а не перевода в более

высокие категории. Эта тенденция в динамике структуры в ходе реализации запасов

категории С2 при растущих объемах разведочных работ свидетельствует

о низкой эффективности разведки, хотя на данной стадии реализации эффективность

должна быть сравнительно высокой.

. Иначе говоря, на фоне снижения С2н

вовлечение запасов в разведку происходит примерно на одном уровне. Кроме того,

убывают запасы преимущественно по направлению списания, а не перевода в более

высокие категории. Эта тенденция в динамике структуры в ходе реализации запасов

категории С2 при растущих объемах разведочных работ свидетельствует

о низкой эффективности разведки, хотя на данной стадии реализации эффективность

должна быть сравнительно высокой.

Если не изменить существующее положение в формировании структуры предварительных запасов, то последние могут обеспечить фронт разведочных работ по данному направлению на ближайшую перспективу (5-6 лет). Кроме того, чтобы выполнить плановые уровни прироста разведанных запасов, в разведку должны быть вовлечены некондиционные запасы пассивной части. Все это может привести к еще большему снижению эффективности разведочного бурения. Для повышения эффективности поисков и разведки, а также поддержания сложившегося уровня величины С2н по этому направлению необходимо провести следующие мероприятия: 1) существенно увеличить объемы поискового бурения; 2) коренным образом изменить фронт поисковых работ, направив бурение на более перспективные объекты, с тем чтобы создать задел для разведочных работ, что, в свою очередь, даст возможность выбирать для разведки наиболее эффективные объекты; 3) провести качественный анализ подтверждаемости предварительных запасов с целью выяснения и устранения причин роста объема списанных запасов; 4) переоценить прогнозные ресурсы комплекса, поскольку относительно более достоверные, чем прогнозные ресурсы, предварительные запасы списываются в больших объемах как не подтвердившиеся результатами разведки.

Таким образом, углубленное и детальное изучение структуры запасов и ресурсов, динамики формирования и реализации предварительно оцененных запасов по мере освоения ПР может способствовать повышению эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ по определенным направлениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванникова Л.С., Мандрыкин И.П. Методика анализа подтверждаемости запасов нефти и газа низших категорий при переводе их в высшие.- Геология нефти и газа, 1972, № 7, с 72-77.

2. Ованесов Г.П., Фейгин М.В. К вопросу подтверждаемости запасов нефти категорий С1 и С2.- Геология нефти и газа, 1975, № 8, с. 7-14.

3. Совершенствование методических основ планирования геологоразведочных работ на нефть и газ / Ю.Т. Афанасьев Н.А. Еременко, Н.А. Крылов и др.- Обзор. Сер. Нефтегаз. геол. и геофиз. М., ВНИИОЭНГ, 1982, вып. 17.

Рис. 1. Структура запасов и ресурсов нефти и газа в процессе повышения их достоверности

Рис. 2. Теоретическая модель динамики формирования (а) и реализации (б) предварительных запасов по мере освоения ПР

Рис. 3. Динамика формирования (а) и реализации (б) предварительных запасов НГК по мере освоения ПР