|

УДК 553.98.001.18 (477.87) |

Геохимические аспекты раздельного прогноза нефтегазоносности Предкарпатского прогиба

А.А. ОРЛОВ, В.Л. ПЛУЖНИКОВА (Ив.-Франк. ин-т нефти и газа), Н.Н. ГУНЬКА (Долинское НГДУ), В.А. ЧАХМАХЧЕВ (ИГиРГИ)

Объектом исследований являются нефтегазовые и газоконденсатные месторождения глубокопогруженных горизонтов, так как они представляют наибольший интерес для прогнозирования скоплений УВ в складках автохтона структурно-тектонических ярусов, слагающих основание Внутренней зоны и юго-западный край Внешней зоны Предкарпатского прогиба. Основные промышленные горизонты - отложения палеоцена, эоцена и олигоцена. Для нефтегазоконденсатных месторождений характерны большая глубина продуктивных пластов (до 4000 м и более) и значительная их толщина (600-700 м). Во Внешней зоне прогиба по новым данным, полученным на Лопушнянской площади, особый интерес представляют меловые, юрские и более древние палеозойские породы [1].

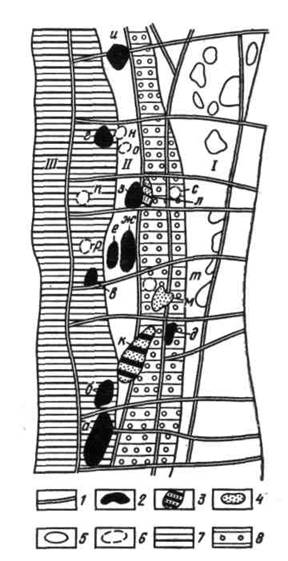

Геолого-геохимические исследования подтверждают возможность открытия в Предкарпатском прогибе залежей УВ, приуроченных также к аллохтонным структурам Лолинской, Шевченковской, Смолянской, Янковской, Якубовской, Кривецкой (рисунок).

Более перспективны структуры, залегающие под нефтегазовыми месторождениями и приуроченные к складкам второго и третьего структурно-тектонического ярусов. Поиски залежей нефти и газа должны быть сосредоточены в отложениях платформенного основания прогиба, к которым приурочены нефтегазовые месторождения. Результаты, полученные на Лопушнянской площади, указывают на значительную перспективность крупной структурно-тектонической зоны, расположенной к северо-востоку от указанных месторождений.

Геологическое и геофизическое обоснование перспектив нефтегазоносности глубокозалегающих структур (6500-7000 м) в Предкарпатском прогибе не решает вопроса об однозначном наличии в них промышленных скоплений залежей УВ, что отрицательно сказывается на результатах поисково-разведочных работ. Применение в этих условиях геохимических методов исследований совместно с другими способами оценок позволит существенно повысить эффективность подготовки структур к глубокому бурению, направленному на раздельные поиски нефтяных, газоконденсатных и газовых скоплений.

Нами рассмотрены особенности изменения индивидуального УВ-состава нефтей и конденсатов с целью определения геохимической направленности их катагенетического преобразования и раздельного регионального прогноза нефте- и газоносности продуктивных свит в разных геологических условиях их залегания. Для решения указанных задач методами капиллярной газожидкостной хроматографии проведено исследование индивидуального УВ-состава бензиновых (С5-С8) и более высокомолекулярных (С12-С30) фракций 140 проб нефтей и конденсатов региона. В качестве геохимических показателей использовались соотношения УВ различных классов и индивидуальных соединений.

Известно, что с увеличением глубины погружения залежей и пластовых температур уменьшается плотность нефтей, повышаются содержание бензиновой фракции, газонасыщенность и количество парафиновых УВ в системах. В легких фракциях УВ-флюидов процессы катагенеза сопровождаются заметным возрастанием содержаний н-алканов и шестичленных цикланов по сравнению с разветвленными алканами и циклопентанами. В аренах при этом увеличивается доля их низкомолекулярных соединений (бензола, толуола) и направленно повышаются концентрации метаксилола по сравнению с этилбензолом [2]. В алканах широкой фракции катагенез способствует перераспределению нормальных изомеров в сторону возрастания концентраций сравнительно низкомолекулярных УВ и снижения содержания изопреноидных соединений, особенно пристана и фитана.

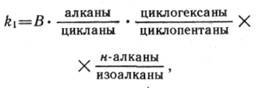

Исходя из указанных тенденций, оценка влияния процессов катагенеза на состав УВ-флюидов проводилась нами с использованием трех коэффициентов. Первый из них (К1) учитывает соотношения отдельных УВ классов и их изомеров во фракции С5-С8:

где B - выход фракции нк-135 °С (в долях единицы). Второй (К2) представляет собой соотношение ароматических УВ состава С8, т. е. этилбензола и метаксилола. Третий показатель (К3), характеризуется соотношением высокомолекулярных алканов, т. е. n-С17+n-С18/(пристан+фитан). Данные обобщения выполненных расчетов позволили выделить среди нефтей отложений эоцена и олигоцена две геохимические группы. В первую вошли нефти, залегающие в крутых и подвернутых крыльях Нижнеструтынской и Северо-Долинской складок. Для них характерны высокие значения K1-1,61 и 2,82 соответственно и низкие значения К2-0,27. Ко второй группе относятся слабопревращенные нефти, залегающие в аналогичных термобарических условиях, в структурах, примыкающих непосредственно к Складчатым Карпатам (Делятинская, Пасечнянская, Довбушанская, Танявская и др.). Нефти этой группы отличаются низкими значениями К1 (0,06-0,13), К3 (1, 2) и высокими К2 (0,93, см. табл. 1).

Одновременно с этим установлено, что в продуктивных горизонтах ряда нефтегазоносных структур (Пневская, Гвиздецкая и др.), залегающих на небольших глубинах (1600-2400 м), встречаются нефти, характеризующиеся более высокими стадиями катагенеза (К1=1,02...2,18, К3=2,2...2,55), а К2 достигает величины 0,22-0,32. Эти структуры в тектоническом плане сочленяются с Внешней зоной прогиба.

Таким образом, результаты исследований позволили установить, что нефти Внутренней зоны Предкарпатского прогиба обладают различной степенью катагенетической превращенности, определяющейся не во всех случаях глубиной залегания и температурой, а чаще всего пространственным расположением залежей. Наиболее преобразованные находятся в структурах, примыкающих непосредственно к Внешней зоне Предкарпатского прогиба, менее преобразованные нефти выявлены на больших глубинах (4000-5000 м) в структурах, контактирующих со Складчатыми Карпатами.

Данное обстоятельство, очевидно, отображает условия стадийного формирования залежей УВ в различных частях Предкарпатского прогиба в зависимости от геологических условий его развития. Не исключено, что в данном отношении важное значение приобретает существование Предкарпатского глубинного разлома, по которому возможно происходила миграция УВ в верхние структурные этажи из нефтематеринских пород, залегающих на больших глубинах.

Анализ особенностей УВ-состава флюидов региона позволил установить, что генетическая однотипность РОВ и нефтей Предкарпатья не исключает определенного многообразия их физико-химических свойств. Значение закономерностей этого процесса раскрывает широкие возможности для осуществления регионального раздельного прогноза нефте- и газоносности недр.

Теоретически такого рода геохимический прогноз базируется на представлениях об эволюции и стадийности процессов генерации различных УВ-систем как по фазовому состоянию, так и по составу фаз. Формирование указанных параметров систем в значительной степени зависит от термобарических обстановок преобразования РОВ единого фациально-генетического типа.

Прогноз пространственного размещения залежей разных фазово-генетических типов в границах Внутренней зоны прогиба осуществлялся методом [3], основанным на специфичных и закономерных изменениях УВ-состава бензиновых фракций нефтей и конденсатов, образуемых в разных зонах катагенеза РОВ продуцировавших толщ.

Статистической обработкой большого массива аналитических данных было установлено, что в катагенетическом диапазоне температур 90-160 °С размещены главным образом нефтяные, реже газоконденсатно-нефтяные скопления. В этих зонах слабого и умеренного мезокатагенеза в составе легких УВ преобладают алканы, а среди них н-алканы. В цикланах несколько повышена доля шестичленных УВ. Здесь развиты так называемые вторичные газоконденсатные системы (ГКС), характеризующиеся прежде всего наличием под газовой шапкой оторочек нефти. Эти вторичные системы обычно образуются в природных резервуарах за счет ретроградного испарения легких фракций нефтей в газовую шапку залежей при повышении в них давлений и температур.

В более жестких термобарических условиях (>180°С) в РОВ материнских толщ формируются первичные газоконденсатные системы (ГКС), для которых характерно отсутствие в залежах нефтяных оторочек. В их жидкой фазе содержание аренов значительно (20-45 %), среди них преобладают бензол, толуол, изомеры ксилола и т. д. В цикланах резко увеличена доля гексаметиленовых (шестичленных) УВ (циклогексан, метилциклогексан и т. д.), а в алканах - разветвленных структур. По нашим представлениям, формирование такого рода первичных ГКС происходит непосредственно в РОВ материнских толщ в условиях преимущественной газогенерации при дефиците новообразующихся легких жидких УВ. В составе последних доминируют наиболее термодинамически стабильные УВ с минимальными уровнями свободной энергии.

С учетом выявленных закономерностей и более ранних статистических обобщений [3] был определен ряд углеводородных диагностических соотношений, характеризующий эволюционную зональность формирования УВ-систем и их фазово-генетический тип скоплений (табл. 2).

Особо следует указать на УВ-системы переходного состояния, которые чаще всего представлены сильно газонасыщенными конденсатоподобными нефтями или же системами типа вторичных газоконденсатов с небольшими нефтяными оторочками. Диагностические показатели этих переходных систем занимают промежуточное положение между таковыми для первичных ГКС и нефтяных, вторичных ГКС. Генезис этих систем связан с промежуточной геохимической зоной, находящейся ниже ГЗН, но выше зоны генерации первичных ГКС. Определение в УВ-системах признаков их переходного состояния может указывать на слабые перспективы нефтеносности этих же продуктивных пластов, но вскрываемых на больших глубинах.

Выполненные по данной методике геохимические исследования показали, что нефти и газоконденсаты большинства залежей Предкарпатского прогиба характеризуются низкими значениями диагностических УВ-соотношений (см. табл. 2). Исключение составляют нефти Гвиздецкого, Пневского, Долинского и Северо-Долинского месторождений. Для них характерны повышенные значения диагностических показателей, связанных с возможностью формирования этих систем в условиях высоких стадий мезокатагенеза. Как отмечалось выше, и по ряду других показателей катагенеза эти нефти оказались более превращенными.

Построение соответствующих графиков зависимостей: циклогексан/н-гексан=f (метилциклогексан/н-гептан); бензол/н-гексан=f (циклогексан/метилциклопентан);бензол/н-гексан=f: (толуол/н-гептан); циклогексан/метилциклопентан=f (метилциклогексан/S диметилциклопентаны) позволило отнести подавляющее большинство нефтей и конденсатов к УВ-системам, образованным в условиях слабого, реже умеренного мезокатагенеза. Характерно, что в эти области на графиках попали газоконденсаты Битковского, Космачского и Россильнянского месторождений. Это указывает, возможно, на вторичный характер газоконденсатов, образовавшихся за счет растворения легких фракций нефтей в сжатых газах. Вторичная природа газоконденсатов Предкарпатского прогиба и наличие слабопреобразованных нефтей в полосе, граничащей со Складчатыми Карпатами, позволяют прогнозировать здесь на больших глубинах преимущественное размещение скоплений газонефтяных систем (см. рисунок).

Вместе с тем, на графиках ряд точек попадает в переходную зону и зону первичных газоконденсатов. Это оказались легкие нефти месторождений Гвиздецкого, Пневского, Долинского и Северо-Долинского. Указанная закономерность приводит к заключению о перспективах открытия здесь на больших глубинах преимущественно первичных газоконденсатных скоплений с ограниченными запасами жидких УВ нефтяного типа.

Таким образом, проведенные исследования показали, что состав УВ-систем и их фазовое состояние в залежах данного региона зависят не столько от глубин и пластовых температур вмещающих пород, сколько от геотектонического положения и истории развития отдельных геоструктурных элементов Предкарпатского прогиба, условий миграции УВ и формирования их залежей. Например, нефти и конденсаты большинства залежей независимо от возраста вмещающих отложений, глубины залегания соответствуют по составу легким УВ-флюидам, генерируемым в зоне слабого мезокатагенеза (MK1-МК2). Вместе с тем на отдельных месторождениях (Пневское, Гвиздецкое, Долинское и Северо-Долинское) УВ-системы несут признаки влияния более жестких термобарических условий (МК3-МК4), выразившиеся в проявлении геохимических параметров, свойственных первичным газоконденсатным системам.

Выводы

1. Наличие в Предкарпатском прогибе нефтей разной степени превращенности свидетельствует о стадийности генерации УВ в разных катагенетических зонах. В наиболее погруженной части, примыкающей к платформенному склону, УВ скапливались в зонах умеренного и, очевидно, сильного мезокатагенеза (МК3-МК4). В области Складчатых Карпат, частично вовлеченной в инверсию, процесс этот происходил в условиях слабого и умеренного мезокатагенеза (MK1-МК2).

2. Раздельный прогноз нефте- и газоносности эоцен-олигоценовых отложений позволил локализовать по геохимическим данным в границах региона перспективные участки размещения залежей нефти и газоконденсата. В юго-западной части прогиба, примыкающей непосредственно к Складчатым Карпатам, где обнаружены слабопревращенные УВ-системы, глубокозалегающие горизонты оцениваются как перспективные на поиски нефтяных скоплений. В северо-восточной части прогиба, граничащей с Внешней зоной, эти же горизонты могут быть вскрыты в условиях преимущественного газонасыщения.

Не исключено размещение здесь первичных ГКС на больших глубинах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Новосилецкий Р.М., Хижняков А.В., Шевченко Е.Ф. Предкарпатская нефтегазоносная область /В кн.: Геохимия нефтей и органического вещества пород нефтегазоносных провинций и областей СССР // Труды ВНИГНИ.- 1983.- Вып. 244.- С. 100-102.

- О новом направлении поисков нефти и газа в Карпатах / А.В. Пресняков, А.А. Орлов, П.В. Анцупов и др. // Труды ИФИНГ.- 1986.- Вып. 23.- С. 3-5.

- Чахмахчев В.А. Геохимия процесса миграции углеводородных систем.- М.: Недра.- 1983.

- Чахмахчев В.А., Виноградова Т.Л. Качественный прогноз нефтегазоносности по составу легких углеводородов // Геология нефти и газа.- 1979.- № 10.- С. 18-22.

Геохимические показатели степени катагенетической превращенности нефтей Предкарпатского прогиба

|

Площадь |

Интервал отбора проб, м |

Геологический возраст отложений |

К1 |

К2 |

К3 |

|

Делятинская |

3604-4981 |

Олигоцен |

0,06-0,13 |

0,48-0,86 |

0,89-1,20 |

|

0,09 |

0,65 |

1,04 |

|||

|

Довбушанская |

2584-3558 |

» |

0,07-0,48 |

0,41-0,82 |

0,80-1,60 |

|

0,26 |

0,50 |

1,21 |

|||

|

Рипнянская |

900-1100 |

« |

0,46-0,65 |

0,77-0,93 |

0,20-0,39 |

|

0,60 |

0,84 |

0,29 |

|||

|

Танявская |

3708-3935 |

« |

0,07-0,38 |

0,60-1,18 |

0,87-1,32 |

|

0,17 |

0,81 |

1,09 |

|||

|

Битковская |

1899-2687 |

« |

0,14-1,04 |

0,22-0,44 |

1,60-2,24 |

|

0,37 |

0,29 |

1,92 |

|||

|

Гвиздецкая |

1530-1995 |

« |

0,28-2,18 |

0,20-0,32 |

1,28-2,32 |

|

0,75 |

0,25 |

1,99 |

|||

|

Спасская |

1122-2326 |

« |

0,24-0,61 |

0,34-0,44 |

1,25-1,89 |

|

0,37 |

0,37 |

1,37 |

|||

|

Струтынская |

1729-4580 |

« |

0,24-1,61 |

0,27-0,48 |

1,47-2,55 |

|

0,76 |

0,40 |

1,74 |

|||

|

Долинская |

2087-2884 |

Олигоцен, эоцен |

0,15-1,33 |

0,29-0,40 |

1,93-2,80 |

|

0,80 |

0,36 |

2,27 |

|||

|

Северо-Долинская |

2435-4068 |

То же |

0,25-1,34 |

0,31-0,41 |

1,47-2,82 |

|

0,63 |

0,37 |

1,85 |

|||

|

Бориславская |

1362-1666 |

« |

0,28-1,24 |

0,33-0,47 |

1,63-2,25 |

|

0,53 |

0,37 |

1,89 |

В числителе - пределы изменения значений, в знаменателе - их средняя величина.

Таблица 2

Соотношения, отображающие фазово-генетический тип еконлений УВ

|

Стадия мезокатагенеза |

Тип залежей |

Площадь |

Циклогексан/ n-гексан |

Метил-циклогексан/н-гептан |

Бензол/ н-гексан |

Толуол/ н-гептан |

Цикло-гексан/метилциклопентан |

Метилциклогексан/диметилциклопентан |

Арены/ алканы |

н-Алканы / изоалканы |

|

Слабый |

Нефтяные и ГКН |

Делятинская, Довбушанская, Рипнянская, Танявская |

0,1-0,8 |

0,2-1,8 |

0,01-0,2 |

0,01-0,2 |

0,1 - 1,2 |

0,5-2,8 |

0,01-0,1 |

1,1-2,4 |

|

0,3-0,9 |

0,6-1,2 |

0,1-0,4 |

0,2-0,4 |

0,3-1,2 |

1,0-2,6 |

0,08-0,14 |

0,5-1,25 |

|||

|

Умеренный |

Нефтяные и ГК переходного состояния |

Битковская, Струтынская, Бориславская |

0,8-1,2 |

1,8-2,4 |

0,2-1,0 |

0,2-1,4 |

1,2-1,9 |

2,8-3,3 |

0,1-0,6 |

0,6-1,1 |

|

0,7-1,4 |

1,0-1,7 |

0,4-0,9 |

0,5-0,9 |

1,2-1,6 |

2,6-3,5 |

0,15-0,4 |

1,15-1,48 |

|||

|

Сильный |

Нефтяные с признаками первичных ГК |

Гвиздецкая, Пневская, Долинская, Северо-Долинская |

1,2-7,0 |

2,4-5,0 |

1,0-5,0 |

1,0-5,0 |

1,9-4,0 |

3,3-6,0 |

0,6-4,0 |

0,6-1,0 |

|

1,3-2,3 |

1,7-2,9 |

1,9-2,9 |

1,0-1,4 |

2,1-2,5 |

4,8-7,4 |

0,6-1,1 |

1,5-2,3 |

В числителе - значения по методике В.А. Чахмахчева, в знаменателе - полученные авторами по Предкарпатью

Рисунок Схема прогноза фазово-генетических типов залежей Предкарпатского прогиба.

Зоны: I - Внешняя, II - Внутренняя, III - Складчатые Карпаты. 1 - глубинные разломы; месторождения: 2 - нефтяные (а - Делятинское, б - Довбушанское, в - Рипнянское, г - Танявское, д - Гвиздецкое, е - Спасское, ж - Струтынское, з - Долинское, и - Бориславское); 3 - газоконденсатнонефтяные (к - Битковское, л - Северо-Долинское); 4 - газоконденсатные (м - Космачское), 5 - газовые; 6 - поисково-разведочные структуры (н - Янковская, о - Смолянская, п - Шевченковская, р - Лолинская, с - Якубовская, т - Кривецкая); зоны распространения предполагаемых залежей: 7 - нефти; 8 - газоконденсата