Парагенезис серы и асфальтово-смолистых веществ нефтей девона и карбона Волго-Уральской области (По поводу статьи А.А. Карцева [4].)

Г.В. РУДАКОВ

Важность вопроса прогноза сернистости нефтей и связанной с ним проблемы их происхождения указывает на необходимость поисков закономерностей серосодержания нефтей в зависимости от содержания других компонентов и от геолого-геохимических условий.

Так как имеются высказывания, что только часть серы в нефтях является вторичной, то, видимо, путем установления упомянутых закономерностей может быть решен вопрос о сингенетичности серы с углеводородами нефти [1].

Существует также мнение, что «процессы осернения, по-видимому, могут идти самостоятельно и не всегда одновременно с накоплением асфальтовосмолистых веществ» [2, стр. 162] и что «накопление асфальтово-смолистых веществ нельзя ставить в парагенетическую связь с серой» [3, стр. 211].

Наглядно показанная А.А. Карцевым зависимость смолистости нефтей (содержания акцизных смол) от их серосодержания [4] указывает на необходимость более глубоких исследований.

Ранее на опыте исследования малосернистых нефтей восьми месторождений Азербайджана была установлена для зависимости содержания силикагелевых смол от содержания серы сила связи (коэффициент корреляции) +0,52 [5].

А.К. Каримов в результате исследования 36 образцов высокосернистых нефтей девона и карбона Волго-Уральской области установил для зависимости содержания асфальтенов и силикагелевых смол от серосодержания силу связи +0,65 и для зависимости содержания асфальтенов от содержания серы силу связи +0,62 [6].

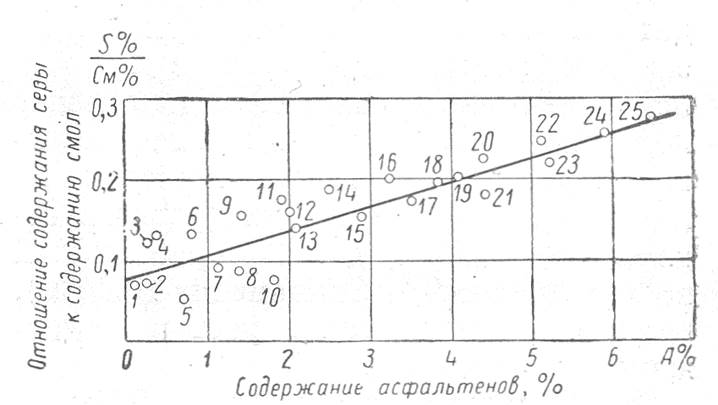

Предполагая общие региональные условия образования нефтей на основании данных анализов 25 проб нефтей девона и карбона крупнейших месторождений Волго-Уральской области согласно Г.В. Черченко [7] и А.К. Каримова (УфНИИ) нами был составлен график зависимости соотношения содержания серы и силикагелевых смол от содержания асфальтенов (см. рисунок).

Как видно из рисунка, эта зависимость выражается, с одной стороны, следующим уравнением (с округленными коэффициентами):

S/См = 0.025*A + 0.075. (1)

С другой стороны, серосодержание может быть подразделено как

S = S' + S'', (2)

где S' - условное первичное серосодержание.

S" - условное вторичное серосодержание.

Наличие двух членов в правой части уравнения (1) можно объяснить следующим образом.

Если рассматривать вторичное серосодержание как вероятность сложного события, т.е. зависящего от многих факторов, но принимаемого нами в первом приближении, определяемым только вероятностями содержания асфальтенов и содержанием смол, а первичное серосодержание, как вероятность простого события, т.е. зависящего от одного фактора - содержания смол, то, пренебрегая содержанием серы в бензиновых фракциях и учитывая уравнения (1) и (2), можно допустить, что в некотором приближении

S'' = 0.025*A*См. (3)

S' = 0.075*См. (4)

Таким образом, с этих позиций уравнение (1) дает возможность условно подразделить серосодержание нефтей на первичное и вторичное, что удобно для сопоставлений.

Анализируя график, нетрудно убедиться, что нефти более крупных по запасам месторождений и с хорошо изолированными залежами, как менее подверженные изменениям за счет влияния внешних факторов, ложатся на прямую точнее. Величина среднего отклонения Δ(S/См) для 25 проб нефтей не превышает 0,2. Отклонение Δ(S/См), видимо, уменьшается с ростом содержания асфальтенов.

Сила связи зависимости S/См и асфальтенов, рассчитанная по известному методу [8] для упомянутых выше 25 проб нефтей, равна +0,91, т.е. значительно больше сил связи, приведенных А.К. Каримовым [6]. Дисперсия нашего определения силы связи ±0,04.

Следует отметить, что точки нефтей рифовых месторождений Башкирии (Грачевка, Карташевка и т.д.), не показанные на графике, ложатся на самостоятельную линию, выражая менее ясную зависимость S/См = f (А).

Уравнение (3) графически представляет семейство равнобоких гипербол в координатах См/А, в то время как зависимость (4) линейная.

Считая, что увеличение (или уменьшение) общего содержания смолистых веществ в нефтях различных горизонтов одного месторождения должно идти в парагенезисе с серой по законам органического роста (или затухания), можно предположить, учитывая предельное серосодержание гипотетической нефти на конечной стадии метанизации (S0), следующую экспоненциальную формулу для нефтей Волго-Уральской области:

S = еφ*(А + См) - 1+S0, (5)

где φ - нормирующий коэффициент парагенезиса.

Уравнение (5) относится к семейству экспоненциальных кривых в координатах смолистость/серосодержание, аналогично рис. 1 А.А. Карцева [4].

Из анализа уравнения (5) видно, что с уменьшением суммарного содержания асфальтенов и смол, серосодержание (S) уменьшается. При отсутствии асфальтенов и смол в нефти величина еφ*(А + См) обращается в единицу и серосодержание стремится к своему предельному значению, т.е. к S0.

В таблице нами приведены по А. К. Котиной [2, 9] и П.Я. Деменковой [3, 10] данные по содержанию серы, смол и асфальтенов, а также рассчитанные нами значения предельного серосодержания S0 и нормирующего коэффициента φ для некоторых месторождений Волго-Уральской области.

Следует отметить, что, как видно из таблицы, нормирующий коэффициент φ, имеющий близкие значения для пород одного месторождения и этим доказывающий парагенезис серы и асфальтово-смолистых веществ, различен для различных месторождений и поэтому дает возможность судить по его значению о химизме вод и о коллекторах. Так, для районов с преобладанием щелочных вод по А.А. Карцеву [4], как это видно из его рисунка, значение φ (т.е. крутизна кривой) меньше, чем для районов, где развиты жесткие воды. Как известно, воды нефтяных месторождений Волго-Уральской области относятся к хлоркальциевому типу.

Однако разница в значениях нормирующего коэффициента φ не дает оснований подразделять сернистые нефти только на два класса в зависимости от характера вод, как это было предложено А.А. Карцевым [4].

Следует отметить, что значение предельного серосодержания S0 для нефтей данного месторождения в какой-то степени характеризует сернистость бензинов из этих нефтей. Действительно, бензины северокамских нефтей, как известно, менее сернисты, чем бензины туймазинских нефтей, а последние менее сернисты, чем бензины нефтей угленосной свиты Мухановского месторождения (см. таблицу).

При наличии значений параметров S', S", S0 и φ представления о сернистых нефтях могут быть значительно расширены соответственно положениям, высказанным А.А. Карцевым [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев П.Ф., Иванцова В. В. Роль серы в процессах преобразования нефти в природе. Тр. ВНИГРИ, вып. 105, «Геохимический сборник», № 4, 1957.

2. Котина А. К. Материалы к изучению нефтей Волго-Уральской области. Тр. ВНИГРИ, вып. 82, «Об условиях образования нефти», 1955.

3. Деменкова П.Я., Захаренкова Л.Н., Курбатская А.П. О связи ванадия и никеля с компонентами нефтей Волго-Уральской области. Тр. ВНИГРИ, вып. 117, «О происхождении нефти в каменноугольных и пермских отложениях Волго-Уральской области», 1958.

4. Карцев А.А. Об условиях образования сернистых нефтей в природе. Геология нефти, 1957, № 2.

5. Вистелиус А.Б., 3ульфугарлы Д.И. Естественные парагенезисы некоторых компонентов нефтей Азербайджана. Известия АН Азерб. ССР, № 2, 1952.

6. Каримов А.К. Зависимость состава нефтей второго Баку от содержания серы. Тр. ВНИГРИ, вып. 95, Геологический сборник, 2, 1956.

7. Черченко Г.В. Результаты исследования физических и физико-химических свойств нефтей Среднего Поволжья. Тр. ин-та Гипровостокнефть, вып. 1, 1958.

8. Вистелиус А.Б. Мера связи между членами парагенезиса и методы ее изучения. Записки Всесоюзного минералогического об-ва, вторая сер., ч. 77, вып. 2, 1948.

9. Котина А.К., Чихачева Е.М. Некоторые особенности нефтей Волго-Уральской области. Тр. ВНИГРИ, вып. 117, «О происхождении нефти в каменноугольных и пермских отложениях Волго-Уральской области», 1958.

10. Деменкова П.Я. К вопросу о связи ванадия и никеля с нефтями девонских отложений Волго-Уральской области. Тр. ВНИГРИ, вып. 82, «Об условиях образования нефтей», 1955.

Уф НИИ

|

Месторождение |

Геологический возраст |

Содержание серы, % |

Содержание асфальтенов и смол,% А+См |

Округленные значения рассчитанных параметров |

Источник данных по содержанию серы, смол и асфальтенов |

|

|

S0 |

φ |

|||||

|

Муханово |

Кунгурский ярус |

2,63 |

7,8 |

0,4 |

0,18 |

|

|

Угленосная свита |

1,30 |

6,4 |

0,4 |

0,17 |

|

|

|

Живетский ярус |

0,68 |

4,7 |

0,4 |

0,17 |

[9] |

|

|

Зольный овраг |

Верейский горизонт |

2,03 |

8,46 |

0,3 |

0,12 |

|

|

Угленосная свита |

1,41 |

6,28 |

0,3 |

0,12 |

[2] |

|

|

Турнейский ярус |

1,26 |

5,17 |

0,3 |

0,13 |

|

|

|

Франский ярус |

0,78 |

3,31 |

0,3 |

0,12 |

|

|

|

Туймазы |

Турнейский ярус |

2,95 |

18,7 |

0,1 |

0,07 |

|

|

Визейский ярус |

2,95 |

17,6 |

0,1 |

0.07 |

|

|

|

Пашийские слои |

1.51 |

12,3 |

0,1 |

0,07 |

13] |

|

|

Северокамск |

Угленосная свита |

0,68 |

7,6 |

|

0,07 |

|

|

Пашийские слои |

0,40 |

6,0 |

- |

0,06 |

[10] |

|

Рисунок Содержание асфальтенов как функция содержания серы и силикагелевых смол в нефтях девона и карбона Волго-Уральской области.

1 - Жирновка, С12h II пласт; 2 - Елшанка, турней; 3 -Полазна, C1ver; 4 - Лобаново, С12h; 5-Жирновка, C12h I пласт; 6 - Шкапово, Д-IV; 7 - Северокамск, Д-1; 8 - Краснокамск, Д-1; 9 - Жигулевск, пашийские слои; 10 - Покровское, башкирский ярус; 11 - Карлово-Сытово, С12h; 12- Покровское, ДЛ; 13 - Султангулово, Д-1; 14 - Бавлы, Д-1; 15 - Туймазы, Д-1; 16-Радаевка, C12h; 17 - Серафимовка, Д-1; 18 - Ромашкино, Д-1; 19 - Арлан, С12h ; 20 - Шкапово, Д-1; 21 - Радаевка, Д-1; 22 - Туймазы, C12h; 23 - Туймазы, турней; 24 - Александровка, С12h; 25 - Чекмагуш, Д-1.